Édition spéciale 2025 d’Apprendre + Agir

Lena Sarrut

Nicole El Massioui

Bernadette Buisson

Alexia Stathopoulos

Résumé

Cet article, corédigé par quatre membres de l’association Lire C’est Vivre, décrit et analyse le travail mis en place par cette structure au sein du Centre Pénitentiaire de Fleury-Mérogis, plus grande prison d’Europe, qui se situe dans la banlieue sud de Paris, en France. Nous présentons d’abord les multiples bibliothèques gérées par l’association en appuyant sur leur rôle de lieu possible de transformation. Afin de tendre vers cet objectif, un programme culturel riche et varié est mis en place. Nous avons ciblé précisément trois actions culturelles que nous détaillerons : les cercles de lecture hebdomadaire, le prix Goncourt des détenus et un atelier d’initiation à la sociologie. Enfin nous revenons sur la formation professionnelle diplômante à destination des bibliothécaires-détenus et son importance vis-à-vis de la volonté de l’association de mettre à disposition des services bibliothécaires les plus proches possibles des bibliothèques publiques.

Mots clés : bibliothèques carcérales, lecture, prix littéraire, actions culturelles, formation professionnelle, liens, commun

Introduction

Cet article pose en exemple quelques-unes des actions mises en place par une association française (loi 1901)1 nommée « Lire C’est Vivre » (LCV). Elle est créée en 1987 par des bibliothécaires professionnelles qui se rendaient à la prison de Fleury-Mérogis, la plus grande d’Europe, afin de s’occuper des bibliothèques, le lundi sur leur jour de repos (pour dire leur engagement).

Nous écrivons à quatre voix en tant que membres de cette association : une salariée et trois bénévoles. Nicole est bénévole depuis quatre ans. Chercheuse à la retraite, elle anime un cercle de lecture dans un bâtiment pour hommes et un autre dans un bâtiment pour femmes. Bernadette est bénévole depuis cinq ans. Pédiatre retraitée, elle anime le cercle d’un bâtiment pour hommes et le prix Goncourt des détenus. Alexia est bénévole depuis deux ans. Chercheuse indépendante en sociologie, elle anime un atelier d’initiation à la sociologie dans un bâtiment pour hommes. Lena était directrice de Lire C’est Vivre. Elle a travaillé pour l’association pendant plus de sept ans. Elle travaille actuellement à une thèse de doctorat portant sur l’expression écrite et dessinée des personnes détenues. Elle porte la voix de l’équipe salariée de l’association.

Comme nous parlons à plusieurs voix, nous vous préciserons dès que nécessaire laquelle d’entre nous s’exprime. Nous faisons aussi le choix d’écrire de façon inclusive ou par accord de nombre lorsque c’est plus représentatif2.

Nous avons pour ambition de montrer le rôle des bibliothèques carcérales, soutenu par la loi en vigueur en France3, et que nous impulsons, en tant que professionnelles des bibliothèques et bénévoles engagées. Les bibliothèques sont pour nous des lieux ressources. Nous montrerons qu’elles permettent la rencontre et sont des espaces de débats, dans un milieu où cela est habituellement proscrit (en tout cas pour le milieu pénitentiaire français). Nous espérons que ce texte pourra donner de l’inspiration, tant ce que nous avons trouvé, toutes les quatre en nous engageant au sein de cette association, nous a profondément inspirées.

Nous évoquerons tout d’abord ce qu’est la bibliothèque carcérale, en prenant appui sur les bibliothèques gérées par l’association Lire C’est Vivre au sein du Centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis (CPFM). Puis, nous présenterons en détail trois actions culturelles parmi l’important programme culturel que nous développons : les cercles de lecture hebdomadaire, véritable colonne vertébrale de l’activité de LCV ; la mise en place du prix littéraire « Goncourt des détenus », une initiative nationale sur le territoire français ; et un atelier d’initiation à la sociologie, qui a pour objectif de permettre aux personnes concernées de pouvoir « faire recherche sur le dispositif de recherche dans lequel elles se trouvent prises […] » (Nicolas-Le Strat, 2024). Enfin, nous évoquerons la formation professionnelle au titre diplômant d’auxiliaire de bibliothèque et la façon dont nous accompagnons les personnes détenues qui deviennent auxiliaires de bibliothèque. Dans cette partie, nous montrerons l’importance de cette formation théorique, permettant aux auxiliaires d’effectuer leur travail de la façon la plus professionnelle possible et en s’intéressant aux enjeux contemporains des bibliothèques tout en s’adaptant au milieu carcéral. Les auxiliaires participent à rendre les bibliothèques dynamiques et attractives. Ils sont indispensables au bon fonctionnement des bibliothèques et des activités qui s’y déroulent. Les activités et la formation professionnelles que nous vous présentons forment une politique globale et cohérente de lecture publique en milieu carcéral.

La bibliothèque en tant que lieu ressource

Le Centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis (CPFM) est constitué d’une maison d’arrêt et d’un centre de détention4. Nous nous concentrerons ici sur la présentation de la maison d’arrêt, le centre de détention n’étant pas fonctionnel au moment où nous écrivons (printemps 2025)5. La maison d’arrêt de Fleury-Mérogis (MAFM) est constituée de cinq bâtiments pour les hommes comprenant des quartiers spécialisés comme le quartier pour mineurs (QM), le quartier d’isolement (D3IS ou QS) ou le quartier disciplinaire (QD) : la maison d’arrêt des hommes (MAH) ; et d’un bâtiment pour les femmes : la maison d’arrêt des femmes (MAF). Chacun de ces bâtiments (ou quartiers) dispose d’une bibliothèque.

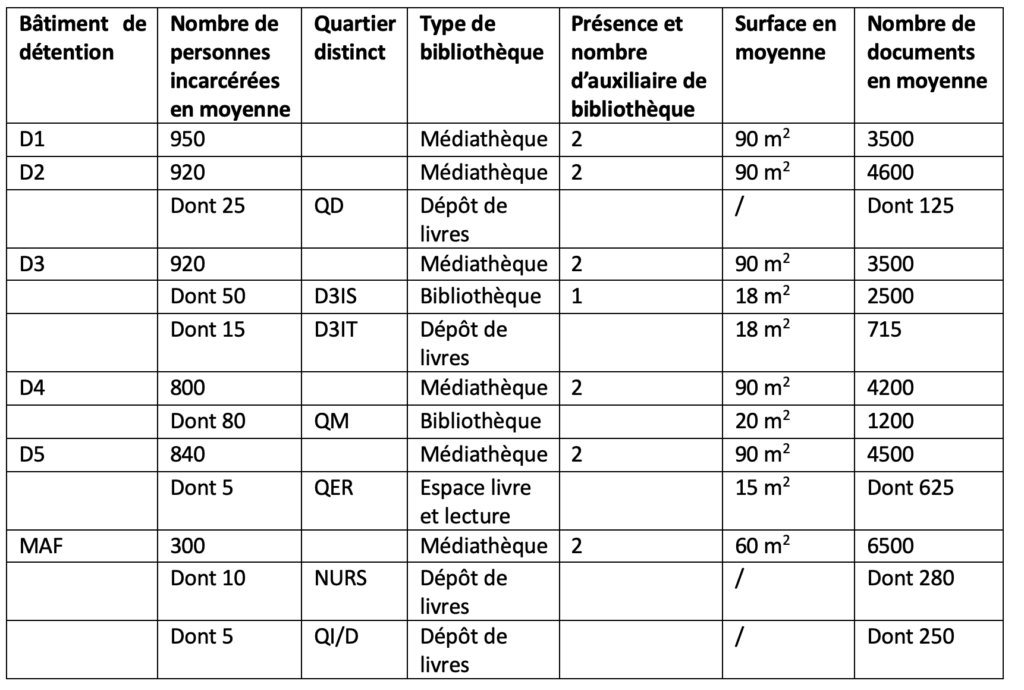

La MAFM compte environ 4500 personnes détenues, réparties dans ces différents bâtiments, dans lesquels nous devons garantir un accès direct aux livres. Il y a donc neuf médiathèques réparties de la façon suivante6 :

- Au sein du bâtiment D1, il y a une médiathèque au rez-de-chaussée. Elle est accessible par les personnes incarcérées au niveau des quatre étages ;

- Bâtiment D2, la médiathèque au rez-de-chaussée est accessible par les personnes incarcérées aux trois premiers étages, le quatrième étant le quartier disciplinaire qui dispose d’un « point de lecture » ;

- Bâtiment D3, il y a deux médiathèques. Celle du rez-de-chaussée est accessible par les personnes incarcérées aux trois premiers étages. Au quatrième et dernier étage se trouve un quartier d’isolement (pour sécurité) et d’isolement total. Une petite bibliothèque est accessible pour l’une des deux ailes, en accès direct. La deuxième aile dispose d’un dépôt de livre ;

- Bâtiment D4, il y a deux médiathèques, l’une pour les majeurs, l’autre pour les mineurs. Les majeurs sont placés aux premier, deuxième et quatrième étages et la médiathèque se trouve toujours au rez-de-chaussée. La bibliothèque des mineurs se trouve au troisième étage ;

- Bâtiment D5, il y a une médiathèque et un espace livre et lecture. La première accueille les personnes incarcérées aux trois premiers étages, tandis que le second accueille le dernier étage où se trouve un quartier d’évaluation de la radicalisation ;

- La maison d’arrêt des femmes dispose d’une médiathèque qui accueille les majeures et les mineures (sur des temps distincts) ainsi que de plusieurs dépôts de livres : notamment au quartier d’isolement et disciplinaire et à la « nurserie », quartier qui accueille les femmes enceintes et les mères détenues avec leur enfant jusqu’à l’âge de 18 mois.

Les bibliothèques couvrent donc l’ensemble de la maison d’arrêt et des publics pris en charge par l’administration pénitentiaire.

Dans chacune des médiathèques, deux bibliothécaires-détenus travaillent cinq jours par semaine, du lundi au samedi, le jeudi étant consacré à la formation professionnelle (que nous détaillons en deuxième partie de l’article). Chaque bâtiment accueille a priori un type de population pénale différent (condamnés à des peines de plus de 24 mois au D1, prévenus au D2, condamnés à des peines de moins de 24 mois au D3 et au D4, etc.) et cela influence grandement le fonctionnement des médiathèques, tout comme le recrutement et la formation des bibliothécaires détenus qui vont rester plus ou moins longtemps à leur poste en fonction de leur situation pénale. Tous ces paramètres sont à prendre en compte dès lors qu’il s’agit de proposer des animations, des ateliers ou toute autre action au sein de la médiathèque. C’est aussi la raison pour laquelle je [Lena] vous les expose à présent.

Généralement, on a constaté que, par sa fonction, son espace et son respect du principe de normalité, la bibliothèque pénitentiaire offrait aux détenus un niveau de liberté qui catalysait essentiellement des compétences de prise de décisions responsables, auto-dirigées et critiques. En d’autres termes, la liberté de choisir d’utiliser les services bibliothécaires et les livres qu’ils lisent permet aux détenus d’apprécier leur valeur personnelle. La bibliothèque pénitentiaire leur rappelle qu’ils contrôlent encore certains aspects de leur existence. (Krolak, 2020 : 18)

La bibliothèque est un lieu hors du temps, un lieu refuge, un lieu dans lequel les personnes détenues récupèrent une certaine maitrise de leurs propres décisions, par le fait de choisir les livres qu’ils empruntent en cellule, par exemple. Elle leur donne aussi un pouvoir de collectif en dehors des relations et/ou tensions qui se jouent en cours de promenade7. Ce sont ces axes que nous travaillons tout particulièrement, en proposant dans les médiathèques (et les dépôts de livre) des ouvrages sur l’ensemble des disciplines et domaines, accessibles à toutes et tous. Nous proposons également, afin de rendre les lieux plus dynamiques encore, une programmation culturelle variée. Dans les lignes qui suivent, nous présenterons particulièrement certaines de ces initiatives en les distinguant selon deux grandes catégories, les actions culturelles d’une part et la formation professionnelle d’autre part.

Les actions culturelles

Le cercle de lecture, la lecture à voix haute comme vecteur de collectif

Les cercles de lecture ont été élaborés en 1987 par des bibliothécaires professionnelles du département de l’Essonne, dans le sud de la région parisienne, où se trouve le centre pénitentiaire. À la différence d’un club de lecture, il s’agit de la lecture d’un texte à voix haute en groupe, chaque participant·e ayant son propre exemplaire du livre. Ce dispositif original est demeuré opérationnel depuis. Désormais, les bénévoles qui animent ces cercles viennent d’horizons différents, chacun·e avec son bagage de vie, ses acquis professionnels, son expérience et ses lectures. Bernadette, pédiatre retraitée, et moi [Nicole], chercheuse retraitée, en sommes un bon exemple. Nos motivations générales sont l’envie de partage, de faire découvrir des auteurs et des livres et de susciter des débats autour des thèmes des livres que nous choisissons en fonction du groupe de participants.

Les participant·es : qui sont-iels ?

Les personnes détenues qui participent aux cercles de lecture, que nous appelons participant·es, sont de tous âges. Il n’y a pas de profil type dans cette population. Certains sont de grands lecteurs ou lectrices, ont fait des études, d’autres ne le sont pas et nombreux sont ceux qui ont connu des échecs scolaires ou ont, du moins, développé un rejet du système scolaire. Quelques-uns, allophones, viennent pour écouter, suivre la lecture et lire quelques phrases. C’est le cas de Mourad8 qui a débuté le cercle de lecture sans savoir lire la langue française. En quelques semaines à peine, il a progressé et pu lire plus facilement à haute voix, avec plaisir et aussi avec fierté ! Mohamed, lui, s’est même inscrit pour faire partie du jury du prix Goncourt des détenus et, puisqu’il pouvait obtenir une permission de sortie, est allé lors de la délibération nationale défendre le livre choisi par le groupe. Les participant·es sont en général très réguliers dans leur participation.

Fonctionnement des cercles

Les cercles sont constitués de 17 personnes détenues maximum, dont les deux auxiliaires de bibliothèque, et animés par un ou deux bénévoles. Cette jauge est fixée et imposée par l’administration pénitentiaire. Ils se réunissent une fois par semaine dans les bibliothèques de la prison et durent de deux à trois heures. Le livre est d’abord présenté, ainsi que son auteur ou autrice, le cadre littéraire, les personnages et éventuellement l’histoire de l’auteur·rice et du livre. Chaque participant·e (animateur et animatrice inclus) possède, le temps du cercle, un exemplaire du livre et lit, à tour de rôle, quel que soit son niveau de lecture. Les détenu·es, comme les bénévoles, peuvent à tout moment arrêter la lecture pour des besoins de précisions, de définitions ou de discussions sur ce qui vient d’être lu.

Les lectures sont variées, de langue française ou des traductions de littérature étrangère, classiques ou contemporains, des romans, des nouvelles, du théâtre, de la poésie et presque toujours de la fiction. Nous avons par exemple abordé cette année au bâtiment D1, où j’anime avec Bernadette le cercle de lecture, l’œuvre d’Albert Camus à travers son dernier livre Le premier homme, puis L’étranger. Ensuite, un comédien est venu présenter et jouer Le mythe de Sisyphe, tel que revisité par Albert Camus et qui évoque un homme condamné à une tâche sans fin, un labeur perpétuel qui semble absurde. Pourtant, Albert Camus nous invite à imaginer Sisyphe heureux, trouvant du sens dans l’effort lui-même. Ces œuvres ont suscité de nombreux débats sur les souvenirs d’enfance, les relations au père et à la mère, mais aussi sur les pays perdus et les difficultés de vie. À la MAF, où j’anime le cercle de lecture avec une autre bénévole, nous avons organisé un cycle autour de Colette. Au cours de quelques semaines, nous avons lu plusieurs livres écrits par cette auteure, puis nous avons fait venir un intervenant pour une présentation générale de l’œuvre de Colette et de sa contribution et de son inscription dans le contexte culturel de son époque. Les participant·es apprécient tout particulièrement la lecture de pièces de théâtre, qui leur permet de s’approprier un personnage (nous distribuons les rôles en début de séance) et de le « jouer » au long de la lecture. Nous avons par exemple lu Art de Yasmina Reza et Douze hommes en colère de Réginald Roze.

La lecture à voix haute est une technique reconnue pour ses bienfaits sur la compréhension des textes (Reyzabal, 1994), la mémorisation des mots et sur le niveau d’attention (Dehaene, 2007) (Lachaux, 2020). Cette méthode permet au groupe d’être en symbiose attentionnelle et souvent émotionnelle pendant le temps de la lecture dans le lieu protégé que représente la bibliothèque. Ce temps de partage est exceptionnel en soi, et il est particulièrement important dans l’environnement restreint et contraint de la prison.

Ce dispositif de lecture en groupe favorise la possibilité que quelque chose survienne. Lors d’une séance exceptionnelle que nous [Nicole et Lena] avons animée afin d’avoir un retour des participants sur les actions menées par l’association (les cercles, bien sûr, mais aussi les séances de cinéma-débat, les ateliers d’écriture ou de bande dessinée, ou encore le prix Goncourt des détenus), les participants nous ont exprimé leurs sentiments et ressentis : l’étonnement de la rencontre avec des lectures, des idées, la réactivation d’un souvenir, l’oubli momentané de la prison, la rencontre avec un personnage dans lequel ils se sont reconnus, des sensations internes qu’ils ont partagées, qui sont accompagnées, contenues par le groupe et permettent de ressentir un apaisement, une sensation de bien-être, qui s’échange et se partage par et avec le groupe.

Les paroles qui suivent sont extraites du film documentaire Entre les barreaux les mots, réalisé en 2017 par Pauline Pelsy-Johann et co-produit par l’association Lire C’est Vivre. Elles témoignent notamment de l’apport des cercles de lecture.

[…] au début du cercle de lecture, on était tous très timides, très réservés ; on avait tous honte de s’exprimer, on avait des préjugés et le fait de lire à haute voix, ça a été comme une clé, le fait de pouvoir lire quelque chose, de pouvoir s’exprimer… c’est une expression dont on n’a pas l’habitude en prison, on n’a pas la liberté de parler, de s’exprimer. Au cercle de lecture, parler, lire un livre, c’est quelque chose et quand tu rentres dans ta cellule, tu as une paix, tu te sens tellement bien que tu t’es senti vivre en fait.

Ici, en prison, c’est toujours les mêmes histoires, on a des émotions qu’on ne connait pas, qu’on n’a pas l’habitude de vivre. Dans un livre, on peut les retrouver, retrouver certaines émotions, ça nous redonne l’existence, ça nous refait vivre ce qu’on a perdu. Je peux avoir un peu de tristesse, de joie… C’est des émotions que j’avais à l’extérieur et je les retrouve dans les livres.

Dans l’émission diffusée sur la télévision nationale française « C à vous », un petit feuilleton avait été consacré à la lecture dans la prison de Fleury-Mérogis. Une participante, interviewée pour l’une des chroniques de l’émission, témoigne à son tour : « La lecture, ça m’apaise, ça donne beaucoup de force »9.

Ces effets bénéfiques des cercles de lecture peuvent être renforcés lorsque nous avons l’occasion d’inviter les auteurs et autrices des livres lus. Les participant·es préparent, avec les bénévoles, la venue des personnes invitées, avec leurs interrogations et ressentis sur l’ouvrage. Ces rencontres, en permettant un contact concret avec l’écrivain·e, sont généralement très appréciées. Elles sont également très valorisantes pour les participants qui sont impressionnés et touchés que des écrivain·es viennent les rencontrer dans leur lieu d’incarcération.

Les bénévoles, médiatrices et médiateurs du livre : quelle posture ?

Les bénévoles qui candidatent pour venir animer des cercles de lecture sont en premier lieu reçus par le bureau de l’association et sa directrice afin de faire connaissance et comprendre leurs motivations. Ensuite, pendant plusieurs semaines, ces nouveaux bénévoles sont accompagnés dans les cercles de lectures des différents bâtiments pour se familiariser au fonctionnement de la prison et des cercles. Si tout se passe bien, iels deviennent membres d’un binôme animateur d’un cercle particulier. Certains postulant·es, une fois confrontés au milieu carcéral, ne se sentent pas capables de continuer dans ce milieu et vont se tourner vers d’autres associations.

Une des difficultés de l’animation des cercles est le choix des livres. L’importance est de savoir s’adapter au groupe, non pas tant à son niveau de lecture, qu’à son niveau d’attention et d’investissement possible dans le monde « imaginaire » qu’incarne un auteur ou une autrice. Très concrètement, les fluctuations attentionnelles augmentent particulièrement à l’approche des fêtes de fin d’année, une période toujours difficile, en particulier en cas d’isolement social. C’est aussi le cas à l’approche des vacances estivales où ils savent qu’il y aura moins d’activités et donc plus de solitude, et ce, sur une période de deux mois. De même, il est important de discuter du choix des livres au sein du binôme d’animateurs ou d’animatrices afin d’éviter les biais que chacun pourrait avoir (biais politique, philosophique, de genre, etc.). C’est pourquoi être deux bénévoles pour chaque cercle permet un certain équilibre afin de conserver une approche large et adaptée à chaque cercle. Il faut aussi pouvoir s’adapter à ce qui se passe dans le monde extérieur, en France ou ailleurs. Il est parfois indispensable de laisser les participant·es « débriefer » d’événements extérieurs (comme lorsqu’il y a des élections en France ou dans d’autres pays) en début de séance afin de commencer la lecture plus sereinement. Il nous est déjà arrivé de choisir un livre ou un·e auteur·rice en fonction de l’actualité. Ce fut le cas lorsque nous avons lu Missak de Didier Daneinckx à l’occasion de la panthéonisation de Missak Manouchian, en hommage aux personnes étrangères engagées dans la Résistance en France durant la Seconde Guerre mondiale.

Mentionnons également que les personnes détenues sont très reconnaissantes (et l’expriment très fréquemment) du travail et de la disponibilité des animateur·ices des cercles. Le simple fait de venir, de préparer les séances et de les écouter les touche profondément et semble leur apporter du réconfort. Comme me [Nicole] l’a dit Gérard l’autre jour « J’attends le lundi et le cercle de lecture avec beaucoup d’impatience ; je suis heureux de vous voir et je me sens mieux après ».

Pour moi [Bernadette], c’est la rencontre avec un ou une autre bénévole (son binôme) et avec l’ensemble des membres de l’association Lire C’est Vivre qui est décisif pour s’inscrire durablement dans cette démarche. Il faut aimer lire, bien sûr, mais c’est aussi un choix qui dépasse le fait de vouloir effectuer une activité bénévole. Cette activité entre en résonance avec notre histoire et notre identité. Quand nous animons les cercles de lecture, nous ne sommes pas des éducatrices, pourvoyeuses de savoirs à dispenser. Nous sommes présentes à la bibliothèque selon un créneau fixe avec nos propres connaissances et sensibilités et surtout avec des textes. Nous devenons alors des « passeur·ses » d’une possibilité de rencontre avec un univers « autre ». Il suffit presque d’être là au bon moment, avec le bon texte, pour que celui-ci devienne porteur d’ouverture et éventuellement révélateur de créativité. À propos de Jeunesse de Joseph Conrad, j’avais par exemple noté quelques phrases spontanées du groupe de participants du cercle du D1 (bâtiment d’hommes) qui évoque cette ouverture : « C’est une métaphore de la vie » ; ou encore « En quelques mots, on plonge dedans ».

Le prix Goncourt des détenus, où l’on apprend à débattre, à argumenter et à faire société

Le prix Goncourt est le plus prestigieux et l’un des plus anciens des prix littéraires en langue française. Il est décerné chaque année depuis 1903. Bien avant le prix Goncourt des détenus, il a plusieurs fois été décliné : Goncourt des lycéens (depuis 1988), Goncourt internationaux (comme le Goncourt du Canada, dernier-né en 2023). En France, en 2022, la lecture est déclarée grande cause nationale. Sous l’impulsion du ministère de la Culture et du ministère de la Justice, porté par le Centre national du livre et l’administration pénitentiaire en lien avec l’Académie Goncourt, le prix Goncourt des détenus est créé. Son objectif est de renforcer l’accès de la population carcérale à la lecture, considérée comme un vecteur d’inclusion sociale et de réinsertion10.

Malheureusement, l’action ne touche qu’une petite partie de la population carcérale11 : à Fleury, c’était d’autant plus marquant que la plupart des volontaires pour cette action étaient des participant·es des cercles de lecture, des personnes que nous connaissions déjà et sur lesquelles nous pouvions à priori compter, permettant ainsi le succès de cette action de grande ampleur. En effet, comme pour les cercles de lecture, une jauge imposée par l’administration contraint le nombre de personnes détenues à 20. Au niveau national pour l’année 2024, 45 établissements ont participé, dont la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, soit environ un quart des établissements pénitentiaires français (comprenant les départements d’outre-mer). Près de six cents personnes participent, ce qui représente moins de 1% de la population carcérale. Les structures porteuses de projets sont les associations culturelles (et bibliothèques associatives comme la nôtre), le service culturel ou le service éducatif (l’Éducation nationale) qui s’associent pour mener à bien l’action. Nous avons intégré le prix à notre programmation culturelle annuelle, en favorisant une action collective basée sur l’écoute, comme pour les cercles de lecture, et sur le sens critique. Cependant, contrairement au cercle de lecture, les rendez-vous hebdomadaires sont des séances de débat.

Le jury de Fleury-Mérogis

Pour la troisième édition du prix Goncourt des détenus, en 2024, nous avons composé un groupe mixte d’environ 20 personnes, mêlant des femmes et des hommes, incarcérés à la maison d’arrêt des femmes, au bâtiment D1 et au bâtiment D2. Habituellement répartis au sein des bâtiments selon leur profil pénal, les volontaires sont regroupés malgré des profils très variés (condamnés pour des peines plus ou moins longues, prévenus, en correctionnel ou criminel) grâce au soutien de la maison d’arrêt (qui permet et organise le transport des participant·es d’un bâtiment à l’autre) et à l’excellente réputation du prix Goncourt. Une fois le groupe composé, il s’agit désormais d’un jury et les volontaires sont nommé·es en conséquence « jurés ».

Seize livres étaient retenus pour cette édition. La liste des livres est la même que celle du prix Goncourt. Quatre lots de la sélection sont distribués par les ministères à chaque porteur de projet. Les livres sont commandés dès que la sélection est annoncée, en général début septembre. Les dix délibérations interrégionales ont lieu dans la deuxième quinzaine de novembre et la délibération nationale se déroule à la mi-décembre. Le vote à huis clos est immédiatement suivi par la proclamation du prix, en présence des ministres de la Culture et de la Justice. Le prix Goncourt des détenus clôture alors la saison des prix de la rentrée littéraire.

Le sablier est tourné !

À Fleury-Mérogis, le temps est compté à partir de la réception des livres. À ce stade, le groupe est généralement déjà constitué et la liste des jurés approuvée par les officiers responsables des activités et par l’administration centrale. Cette dernière autorise ou non la rencontre entre les différents profils pénaux des personnes sélectionnées et s’assure qu’il n’existe pas d’interdiction de communiquer entre elles. Celles et ceux qui s’inscrivent s’engagent à participer aux réunions hebdomadaires et à lire le maximum de livres sur la période. Si certains d’entre eux sont déjà très familiarisés avec la lecture, pour les « petits lecteurs et lectrices », c’est un véritable défi. Parfois, la première séance a lieu avant la réception de l’intégralité des titres. Il arrive souvent qu’un ou plusieurs titres se retrouvent en rupture de stock à la suite de l’annonce de leur sélection dans un ou plusieurs prix littéraires. Cette séance sert surtout de présentation. Quelle est l’histoire de ce prix et comment fonctionne-t-il ? Quelles en sont les échéances ? Elle est aussi utile pour créer une cohésion de groupe. La posture des bénévoles qui animent les séances est également primordiale dans cet objectif de cohésion et d’émulation. Contrairement aux cercles de lecture où l’animation est assurée par un binôme bénévole, les séances du prix sont animées par un petit groupe de bénévoles qui s’alternent. Certaines séances peuvent être animées par deux, trois ou quatre bénévoles afin de recréer de plus petits groupes et favoriser les échanges argumentés.

Ensuite, il y a une séance chaque semaine, de la fin du mois de septembre jusqu’au résultat final. Cependant, le groupe doit donner sa première sélection de trois titres environ une semaine en amont de la délibération interrégionale. Les participant·es disposent donc d’à peine deux mois pour lire à tour de rôle les seize ouvrages, disponibles chacun en quatre exemplaires. Dès la deuxième séance, les jurés commentent leurs premières lectures et échangent leurs points de vue, avec parfois de forts contrastes. Ce fut notamment le cas pour Le Bastion des larmes d’Abdellah Taïa, d’abord décrié notamment en raison de sa thématique12, l’ouvrage n’a cessé ensuite d’être réévalué positivement. « Il y avait plein d’histoires possibles, il [l’auteur] n’a pas su en tirer parti », « les phrases n’ont pas plus de 5 mots », puis « c’est bouleversant », « une belle surprise, il ose dire comment cela fonctionne », « c’est une belle histoire d’amour »13. Pour l’ouvrage La vie meilleure d’Etienne Kern, j’ai [Bernadette] plutôt observé l’inverse : « C’est très bien écrit, poétique même, il [l’auteur] transmet quelque chose au monde », « il insuffle du bonheur », « il invente dans la joie et rend la vie meilleure », puis un revirement : « oui, mais il [le personnage] est toujours triste, mélancolique et sa femme est malheureuse », « c’est un livre pas intéressant, j’aimerais le réécrire », « c’est un génie ou un charlatan ? ».

Après six à huit semaines de débats, deux jurés sont choisis pour représenter le groupe. Une demande est formulée auprès de la Commission d’application des peines afin d’obtenir une permission de sortir pour se rendre à la journée de délibération interrégionale. Un travail de préparation collectif est alors en cours, car ces deux représentant·es doivent porter la voix du groupe et le travail de débats et d’argumentations mené ces dernières semaines afin de faire valoir les titres sélectionnés par le groupe et les emmener vers la délibération finale.

Pour les jurés, l’activité de lecture est intense avant la proclamation du prix Goncourt des détenus, de septembre à fin novembre. La dynamique de l’action, l’émulation, le plaisir d’être ensemble, tout cela concourt à stimuler l’envie de lire et les échanges autour des lectures. L’une des participantes confie lors d’une interview télévisée qu’elle choisit de « louper la promenade » pour aller au bout de la lecture des seize titres, car elle s’est fixé l’objectif de lire l’intégralité de la sélection. D’autres jurés nous confient que « même à la promenade », ils poursuivent leurs échanges et débats. Ils et elles se lancent dans la lecture, étonnés parfois d’avoir lu un livre entier en quelques jours, voire de ne pouvoir en décrocher et le terminer en moins de 24 heures !

Une responsabilité assumée et un collectif en dialogue

« Ce prestige d’être un juré, on est tous honorés ! »14

Les participant·es assument une responsabilité : iels ne sont plus réduits à leur numéro d’écrou, iels se sentent considérés et en sont honorés. Iels expriment leurs sentiments par des mots forts : « C’est une responsabilité, ça change notre condition de détenu, on n’est plus un numéro d’écrou, une personne détenue, on est une personne qui doit émettre un avis sur un livre »15. Leur avis est pris en compte. Ils se pensent comme des partenaires et non plus comme des exclus. Tout comme nous, la première année, le groupe se demandait quelle portée aurait le prix dans le grand public. Ils ont d’abord été surpris de la portée médiatique, puis ravis de savoir que le livre élu porterait un bandeau, comme pour n’importe quel autre prix littéraire. Chaque semaine, ils et elles attendent ce rendez-vous, en mixité16. Ils expriment leur perception de la beauté et l’émotion que fait naître la lecture. Voici quelques mots extraits des notes que je [Bernadette] prends pendant les séances : « un choc émotionnel », « la gorge qui se serre », « des frissons », « j’étais bouleversé·e », « le lendemain, je n’ai rien pu lire d’autre », « une rare beauté », « il y a de la beauté au milieu d’une énorme laideur », etc.

Nous plaçons les participant·es en situation de devoir lire des livres (et quelle responsabilité !) qui ne les auraient pas nécessairement attirés, et (parfois avec grand étonnement) c’est « une belle découverte à laquelle je ne m’attendais pas ». Lors de la deuxième édition, une grande lectrice nous disait « avec Humus de Gaspard Koenig, je suis sortie de ma zone de confort ».

À travers les échanges, tous et toutes se familiarisent avec l’ensemble des livres, orientant les lectures suivantes. Il suffit d’un nouvel avis, avec un autre œil pour que la demande sur un titre laissé de côté reparte. La transmission entre les jurés est horizontale et de séance en séance, les présentations deviennent plus fournies et mieux argumentées. En tant que bénévole et animatrice, j’essaie d’intervenir le moins possible. Notre présence doit être celle de l’accompagnement dans l’autonomie. Je demande des précisions sur certains avis ou bien je reste présente pour faire circuler la parole. Ainsi, les participant·es deviennent de véritables jurés littéraires, s’écoutant, débattant, argumentant.

L’aventure est donc collective, tant dans la cohésion entre les bénévoles, entre les participant·es et entre bénévoles et participant·es. En parcourant ce bout de chemin ensemble, nous développons les uns et les autres notre capacité de penser l’autre, de se penser soi-même autrement. Nous partageons une activité de lecture et d’écoute les uns des autres et nous percevons ce que nous avons en commun. Les textes littéraires permettent cette rencontre avec l’autre. Ils peuvent être considérés comme le support d’une conception ouverte, dynamique de notre identité propre, à rebours de la tentation actuelle d’enfermement et d’opacité (Laplantine, 1999). Les jurés prennent ainsi le risque de l’expérience, de la différence, voire la dissonance. C’est ce qui fait la richesse de la découverte d’ouvrages que les jurés n’auraient peut-être jamais lus par ailleurs.

L’atelier d’initiation à la sociologie ou l’expérience d’une recherche collective : une posture de facilitatrice

Depuis février 2024, un atelier d’initiation à la sociologie (« atelier socio ») a pris place au sein de la bibliothèque du bâtiment D2 de la maison d’arrêt des hommes. La proposition de départ était la suivante : accompagner les participants à répondre à un appel à contributions lancé par les éditions Phanères sur le thème de la « subjectivité carcérale »17. En tout, douze hommes participent à cette expérience intra-muros, en suivant la logique de tout appel à contributions, bien connue des chercheur·es académiques. En mars 2025, leur texte est publié dans l’ouvrage collectif intitulé Comment construire une subjectivité carcérale. Un chercheur en prison (Rebout, 2025). L’atelier se poursuit à ce jour, cherchant et trouvant de nouveaux espaces où partager le fruit de ses recherches : une communication scientifique lors d’un colloque à l’université de Lille en avril 2025, et actuellement l’élaboration d’une contribution abordant la vie en détention (à travers la métaphore de « l’échiquier carcéral ») et la thématique de l’art en prison.

L’association Lire C’est Vivre, comme les travailleur·ses culturel·les en prison, ne propose pas habituellement d’atelier sur la prison. Alors, pourquoi proposer un atelier d’initiation à la sociologie en bibliothèque sur la thématique de la « subjectivité carcérale » ? Les questions soulevées par Pascal Nicolas-Le Strat sur la possibilité des « concerné·es » (Nicolas-Le Strat, 2024) de se saisir des processus de recherche qui les concernent entrent particulièrement en écho avec ma [Lena] double posture de chercheuse et de professionnelle intervenant en détention. Comment ouvrir des espaces de réflexion en détention et sur la détention ? Pourquoi redonner une part de « faire » aux personnes incarcérées ? Le travail mené au sein de l’atelier socio entend amorcer des réponses à ces questions et valoriser les savoirs expérientiels, souvent dits « minoritaires » dans le milieu de la recherche scientifique.

Les participants se sont très vite interrogés sur leur légitimité, non pas pour douter de leur droit à s’emparer de la question de la subjectivité carcérale, mais au contraire, pour le revendiquer. Ils se sont autodéfinis « détenus-chercheurs », revendiquant ainsi cette posture. Cependant le groupe n’a pas fonctionné en totale autonomie ; il ne s’est pas auto-organisé pour « faire recherche », en tout cas pas au début. Je [Alexia] reviens ici sur mon rôle de facilitatrice du processus collectif porté par le groupe au sein de l’atelier socio.

Pourquoi parler de facilitation ? D’abord, parce que le « simple » fait d’entrer en détention pour y proposer un atelier […] ouvre la possibilité, pour les personnes intéressées, de pouvoir se retrouver régulièrement dans un lieu propice aux échanges et aux réflexions, dans notre cas la bibliothèque. […] Facilitation ensuite parce qu’il nous a fallu expérimenter des processus de travail pouvant soutenir une réflexion et une écriture collectives, dans un contexte par nature contraignant et limitant, sans accès à internet, sans ordinateur, sans contact entre les séances. De manière pragmatique, j’ai joué le rôle de conservatrice et de passeuse des traces de nos dix journées de travail. Grâce à un enregistreur, l’ensemble des échanges ont pu être captés et conservés le temps de l’atelier. Je les ai peu à peu transcrits et transmis au groupe afin que chacun puisse garder trace du processus en construction et s’en nourrir dans la perspective d’une écriture commune. (Stathopoulos, 2025)

Le premier atelier a permis d’entrer en matière et de « com-prendre » (prendre ensemble) le sujet. J’y ai proposé et animé un temps de travail visant à définir deux mots-clés : « subjectivité » et « carcérale ». À l’aide de « post-it » et de marqueurs, les membres du collectif se sont attelés à faire apparaître sur les tables, au centre de la pièce, une forme de carte mentale rendant visible le chemin de pensée en cours de construction. S’interrogeant tour à tour sur la signification des mots, réagissant à la proposition de l’un, complétant l’acception de l’autre, des thématiques et des sous-thématiques se sont rapidement dessinées, permettant une approche commune du sujet. Lors des ateliers suivants, j’ai été attentive au passage et à la répartition de la parole, posé des questions de compréhension et de clarification, organisé l’emploi du temps des séances, soutenu et accompagné le groupe dans son travail, mais j’ai surtout observé les participants entrer progressivement en recherche.

Plus d’un an après le début de l’atelier, à la suite d’une présentation que nous [Alexia et Lena] avons portée pour le groupe dans un colloque et à la question d’un chercheur dans le public18, les détenus-chercheurs s’interrogent sur leur posture autant que sur la mienne [Alexia].

[…] ça dépend des conditions de détention. Est-ce qu’on rationalise ? Tu nous offres la possibilité, sous notre accord, de rationaliser. Donc on doit rationaliser. Je veux dire que ça devient un impératif parce qu’on répond à une thématique, et donc t’es obligé de poser des éléments. Et je pense que si le cadre fonctionne c’est aussi parce que t’es là, dans le sens où…moi je suis assez rigide sur ces points-là, peut-être le syndrome de l’imposteur mais utiliser le terme de “chercheurs” ça oblige. […] Et en fait, t’es quand même là derrière pour nous couvrir, ce qui signifie que tu prends quand même un instantané et tu rationalises pour nous aussi. (R., chercheur-détenu participant à l’atelier socio)19

Je défends ma posture de facilitatrice, de passeuse de recherche, notamment parce que j’ai la possibilité de trouver des opportunités de diffusion des réflexions et des textes élaborés dans l’atelier socio (comme celles mentionnées précédemment), et de les transmettre au groupe pour qu’ils s’en saisissent s’ils le souhaitent. Ainsi, j’ouvre par ma présence, dans l’espace de la bibliothèque, un lieu de débat, de création de collectif dont les membres du groupe se saisissent afin de faire recherche sur l’autre, à travers soi, et sur soi, à travers l’autre. Désormais, ils s’interrogent eux-mêmes sur d’autres possibilités de diffusion de leurs travaux, notamment à l’intérieur de la prison.

[…] pour aller plus loin les gars qui ont cherché pendant quelques mois pourraient faire peut-être une conférence en haut dans la salle de culte devant les autres détenus peut-être, leur expliquer, ça pourrait être la continuité de les faire réfléchir eux, en disant « nous on a réfléchi pendant des mois, voilà ce qui en ressort… ». (M., chercheur-détenu participant à l’atelier socio)20

En tant que collectif de chercheurs en détention, s’interroger sur « pourquoi » s’emparer d’une démarche sociologique, et qu’en faire au-delà du processus qui nous occupe, participe à (re)poser les enjeux politiques et épistémiques d’une reconnaissance des savoirs expérientiels des justiciables sur l’institution qui les enferme. Comme l’explique Gilles Chantraine, une telle démarche « présuppose un refus de la hiérarchie symbolique des discours qui érige celui-ci en “discours vrai” et condamne celui-là à l’invisibilité, et introduit par là une rupture avec le mouvement par lequel l’histoire traditionnelle des institutions et la stigmatisation pénale condamnent, dans le passé comme dans le présent, les justiciables à un mutisme intolérable »(Chantraine, 2005). Documenter, interroger, analyser et déconstruire les mécanismes sociaux du système carcéral, instrument de pouvoir par excellence, depuis l’intérieur de celui-ci, ancre l’atelier socio dans une dynamique rare en prison : l’élaboration d’un savoir commun revendiqué comme tel à partir d’une situation complexe de privation de liberté. Faire recherche à partir d’un point de vue situé de chercheurs-détenus est en effet loin d’être socialement, épistémologiquement et politiquement neutre. C’est une expérience qui, ne serait-ce que symboliquement, permet de « restituer à celui qui est l’objet de la sanction pénale sa qualité de sujet politique » (Chantraine, 2005).

À l’intérieur d’une institution qui enferme en collectif tout en craignant et restreignant les possibles de ce même collectif de se penser et d’agir comme tel, que peut signifier faire recherche ensemble si ce n’est ouvrir l’espace-temps d’un possible (bien que toujours précaire) processus d’élaboration en commun ? Les pratiques ethnographiques, anthropologiques et sociologiques sont autant d’outils, d’opportunités, de fenêtres pour penser, analyser, mettre à distance le réel depuis le centre et les marges des situations vécues, éprouvées, et, de manière concomitante, les bousculer, les (re)dessiner, et, peut-être à terme, les transformer (?).

Que retenir des actions culturelles présentées ?

Dans les trois cas de figure présentés jusqu’ici, la question de la posture des intervenant·es est déterminante pour le déroulement des séances. En effet, iels n’interviennent pas en tant que « sachant » ; iels sont médiateurs entre l’objet (le livre, le prix Goncourt et la sociologie) et le groupe de participant·es. À travers ces exemples concrets, nous interrogeons particulièrement la posture de l’intervenant·e-médiateur·ice. Les participant·es sont volontaires et, même s’ils s’inscrivent pour des raisons différentes qui appartiennent à chacun·e (sortir de la cellule, s’occuper, apprendre quelque chose, se retrouver, trafiquer, etc.), iels sont généralement présent·es et assidu·es et ressortent, comme nous l’avons décrit ci-dessus, après plusieurs séances avec des avis montrant leur attachement à « l’activité ».

Au regard de nos partenaires institutionnels, nous nous attachons à souligner l’apport de toutes ces actions auprès des personnes détenues. Toutefois, au vu des déclarations publiées dans la presse, qui polémiquent autour des activités socioculturelles et autres « actions ludiques » en prison21, il devient crucial d’expliquer et de justifier nos actions auprès de nos partenaires et plus largement auprès du grand public. C’est pourquoi il nous a semblé nécessaire de faire des bilans et de mettre en place des enquêtes de satisfaction auprès des personnes détenues en fin d’année scolaire et éventuellement de les publier, ou encore d’instaurer des journées de rencontres de tous nos bénévoles afin de discuter des difficultés et améliorations possibles de nos actions. L’association Lire C’est Vivre, à travers ses membres et son équipe salariée, développe une programmation culturelle riche et variée, ouverte à toutes les personnes détenues (sans critère de sélection autre que le nombre restreint de places et la motivation des participant·es)22. Ces activités ont chacune des objectifs propres, mais en commun et tout comme les trois actions culturelles présentées, elles tendent à respecter la loi insufflant l’accès à l’information et à la culture des personnes prises en charge par le ministère de la Justice.

Ces actions ont aussi pour but de développer les connaissances au sens le plus large des participant·es, et d’instaurer ou de réinstaurer du dialogue, des débats leur permettant de s’exprimer, confronter leurs idées aux autres et ainsi réactiver les liens sociaux, les capacités de discuter et d’affirmer ses idées clairement et calmement dans un milieu où l’individu est dilué dans l’anonymat (il devient un numéro d’écrou) et les règles strictes. L’espoir réside dans notre volonté, en plus du bien-être que cela peut leur apporter, que toutes ces actions soient bénéfiques à long terme et participent à une meilleure adaptation aux conditions de vie carcérales, puis à une réadaptation possible et moins dure à la vie « extérieure ».

Au même titre que la programmation culturelle qu’elle met en place, c’est l’association Lire C’est Vivre qui recrute et forme les auxiliaires de bibliothèque détenu·es. Les auxiliaires assurent l’accueil des personnes détenues dans l’ensemble des bibliothèques. Leur présence, requise sur tout le temps d’ouverture de la médiathèque dans laquelle ils ou elles sont affecté·es, est indispensable au bon fonctionnement des lieux. Iels dynamisent la bibliothèque, tout autant pour l’accueil au quotidien que durant les actions culturelles, et maintiennent le lien entre l’association (bénévoles et salarié·es) et la population pénale. La prochaine partie détaillera précisément la formation professionnelle que les auxiliaires reçoivent en parallèle de leur prise de poste au sein de la détention.

La formation des auxiliaires de bibliothèque

Comment former au métier de bibliothécaire en prison ? Et pourquoi le faire ?

En France, les personnes détenues qui travaillent pour le fonctionnement de la prison sont nommées « auxiliaires » et plus couramment « auxis ». Elles peuvent nettoyer les espaces intérieurs ou extérieurs, préparer ou servir les repas, distribuer les produits « cantinés » (achetés à la cantine) ou encore, ce qui nous intéresse ici, être bibliothécaires. L’association Lire C’est Vivre a rédigé un descriptif des missions, qu’on ne pouvait appeler fiche de poste puisque les détenus n’étaient pas soumis à la loi du travail. Cependant, en 2022, une loi du travail pénitentiaire a vu le jour, améliorant ainsi les conditions du travail pénitentiaire, demandant en contrepartie une adaptation importante de l’administration pénitentiaire et des entreprises privées : notamment pour les ateliers (manufactures).

Le processus de recrutement des auxis-bibliothèque se déroule par double entretien : un entretien avec l’officier référent du travail pénitentiaire ou le référent des activités non rémunérées (en fonction des bâtiments), puis un entretien avec la directrice de l’association. L’employeur est l’Administration pénitentiaire, mais les missions s’effectuent sous la responsabilité de l’association. Les profils des détenu·es qui deviennent auxiliaires de bibliothèque sont variés, mais ils ont en commun de ne rien connaître au métier de bibliothécaire (après petite enquête auprès des bénévoles et notamment des membres fondatrices de l’association, il n’y a jamais eu à Fleury-Mérogis, à ce que je [Lena] sache, un auxi-bibliothèque qui était bibliothécaire avant l’incarcération). Il arrive rarement que des auxis-bibliothèque aient une expérience dans le milieu culturel — j’ai rencontré un ancien éditeur-imprimeur, et deux personnes ayant travaillé dans le cinéma, entre 2018 et début 2025, période durant laquelle j’y étais également active.

Je pourrais évoquer la formation quotidienne : lorsque les salarié·es de l’association se rendent dans les bibliothèques et prennent le temps de former sur place les auxiliaires de bibliothèque, mais cela existe dans de nombreux pays et a déjà été documenté (Krolak, 2020). En France, il y a presque vingt ans, un guide « du détenu bibliothécaire » était publié par des entités françaises dédiées au livre23. Ce guide permettait aux personnes détenues qui occupaient le poste d’auxiliaire de bibliothèque de prendre connaissance des éléments de base du métier. C’était particulièrement précieux dans un contexte où peu de bibliothèques carcérales possédaient un·e professionnel·le bibliothécaire.

Je souhaite ici vous présenter une initiative innovante, que nous mettons en place depuis dix ans, une formation professionnelle et diplômante : la formation au titre d’auxiliaire de bibliothèque dispensée par l’Association des Bibliothécaires de France (ABF). L’un des objectifs premiers de cette formation adaptée à l’univers carcéral est de donner de la cohérence au parcours de détention. Il ne s’agit plus d’occuper le poste d’auxi-bibliothèque comme n’importe quel autre poste d’auxi en détention. Les bibliothécaires-détenus reçoivent une formation certifiante nationale. En cas de sortie en cours de formation, ils peuvent intégrer un site de formation sur le territoire français. La formation se déroule en mixité puisqu’il y a deux auxiliaires de bibliothèque à la maison d’arrêt des femmes qui ont le droit, au même titre que les auxiliaires hommes, d’être formées24.

Afin de présenter plus en détail cette formation, nous nous appuierons sur des exemples concrets de méthodologie collaborative et donc sur des journées spécifiques de cours.

Fonctionnement de la formation professionnelle au titre d’auxiliaire de bibliothèque

La formation est composée de 200 heures de cours, d’un stage de 35 heures et d’un bénévolat ou salariat de dix heures par semaine minimum dans une bibliothèque. En accord avec l’Association des Bibliothécaires de France, nous avons adapté le stage de 35 heures, impossible à mettre en place en prison, en ajoutant des journées de cours incluant deux permissions de sortir et un devoir maison en lieu et place du rapport de stage. L’association Lire C’est Vivre prend en charge jusqu’à huit journées de formation sur l’année, mettant en place des journées exceptionnelles sur des thématiques précises du milieu des bibliothèques. Pour l’année 2025, nous avons par exemple invité un journaliste pour venir parler de l’éducation aux médias et à l’information, de la liberté de la presse dans le monde et du rôle des médiateur·ices (bibliothécaires inclus) de l’information. Pour donner un deuxième exemple, une bibliothécaire spécialiste de la littérature adolescente est venue assurer une journée de sensibilisation à la « Dark Romance », à l’édition de ce secteur et à son public cible.

Les cours ont toujours lieu les jeudis, de la rentrée en septembre jusqu’à la remise du titre provisoire à la fin du mois de juin. Les bibliothèques sont donc toutes fermées le jeudi, puisque tous les auxiliaires de bibliothèque en poste sont tenus d’être présent·es. Les seul·es exempté·es sont ceux et celles ayant déjà suivi la formation et obtenu leur diplôme l’année précédente, bénéficiant alors d’une journée libre supplémentaire par semaine.

La formation est rémunérée à la présence des stagiaires, grâce au marché public de la région Île-de-France sur la formation professionnelle à destination des personnes placées sous main de justice25. Les « auxis » deviennent « stagiaires » de la formation professionnelle selon le jargon de la région, « apprenants » selon le jargon de l’ABF. Iels sont sans cesse nommé·es, mais jamais réellement intégré·es dans ce processus.

Une autre complication administrative est le suivi des stagiaires. En effet, les auxis peuvent être classés sur ce poste à n’importe quel moment de l’année et être transférés, libérés à n’importe quel autre moment de l’année. Il arrive donc qu’un stagiaire intègre la formation à la dernière séance du mois de juin, tout comme un stagiaire peut être inscrit pour la rentrée de septembre et n’assister qu’à la première séance et qu’il faille lui trouver un·e remplaçant·e le plus rapidement possible. Il y a 16 places par promotion et il n’est pas rare que nous ayons une rotation de 30 à 35 personnes sur une année. Cependant, un petit noyau de trois à sept personnes généralement arrive à suivre la quasi-intégralité de la formation et à passer les examens. C’est l’une des raisons principales pour laquelle nous envisageons cette formation comme une cohérence de parcours de détention. Elle aboutit, de rares fois, à des vocations et à poursuivre professionnellement, à la suite de la sortie de prison, dans un milieu plus ou moins proche des bibliothèques ou des métiers de l’information et de la communication.

Formatrices : des professionnelles exerçant au service des apprenant·es

Les formatrices26 de l’ABF sont des professionnelles en poste ou ayant exercé et disposant d’une expérience professionnelle en bibliothèque. Elles viennent de secteurs différents : bibliothèque municipale ou agglomérative, bibliothèque universitaire, en réseau ou non, petite commune ou métropole (de Paris notamment)27. Elles ont travaillé en section jeunesse ou adulte, avec les publics adolescents, hors les murs, secteur musique, média et sons ou encore cinéma, dans des bibliothèques patrimoniales. Elles sont directrices de structure ou agentes, font du management ou non. Elles gèrent des budgets de 2000 euros ou des budgets à plusieurs millions. Elles travaillent dans des équipes de deux personnes, avec des bénévoles ou bien dans des structures de plus de 200 salarié·es. Toutes ces expériences, riches et variées, elles les transmettent aux stagiaires.

Elles tentent de sortir des chemins battus en proposant des cours collaboratifs, avec des méthodes participatives inspirées de l’éducation populaire ou de ce qui a été mis en place dans leur structure. Le cours d’introduction, la première journée de formation en l’état, est mené par une bibliothécaire ayant 20 ans d’expérience. Elle débute en introduisant la formation et l’Association des Bibliothécaires de France, puis dédie le reste de la matinée à une présentation de chacun·e. Plutôt que de leur expliquer ce qu’est (ou n’est pas d’ailleurs) une bibliothèque, elle leur demande ce qu’est pour eux une bibliothèque, puis de décrire la bibliothèque idéale. Lorsqu’iels donnent et confrontent leur réponse, elle les fait réagir et débattre. Elle les pousse à aller plus loin dans leur raisonnement.

La participation est une force et une constance pour un public généralement peu enclin aux méthodes trop « scolaires ». Demander aux stagiaires de rester assis six heures dans la journée est une gageure. Le mouvement et la participation améliorent leur capacité de concentration, souvent détériorée par le quotidien, bruyant, incertain et sans contrôle28, de la détention. De même, le cours sur les services innovants en bibliothèque, qui aborde non seulement les méthodes participatives managériales, mais aussi celles permettant d’inclure le public de la médiathèque, place les stagiaires dans un « faire » qui les impactent et les motivent. La formatrice crée du collectif et donne du pouvoir d’action aux stagiaires : ils deviennent moteurs dans son cours. Nous avons de très bons retours des auxis sur ces journées, tandis que les journées plus « classiques », cependant nécessaires pour le passage des examens, sont plus difficiles à suivre pour le groupe. Les stagiaires qui ont le plus de mal à suivre auront tendance à demander de plus nombreuses pauses que lors de journées plus interactives. Une formatrice présentant un secteur de l’édition apporte des ouvrages pour les montrer, mais pour un gain de temps, son cours étant selon elle très dense pour si peu d’heures, elle présente les ouvrages et laisse les stagiaires à leur tour regarder les livres uniquement pendant les pauses. Cela crée une grande frustration chez les stagiaires qui absorbent une grande quantité d’informations dans la journée, sans éprouver le plaisir du « toucher » et de voir par soi-même.

Le comité d’acquisition

Dans une optique de co-construction, LCV organise une journée de formation en lien avec un·e libraire. L’objectif de la journée est, dans un premier temps, de présenter le métier de libraire, chainon important des métiers du livre et en lien évident avec les bibliothèques en France puisque les bibliothécaires achètent les ouvrages auprès des librairies partenaires. Dans un second temps et dans un souci de transparence de l’association, la charte des collections29 détaillant la politique documentaire de l’association, et en particulier la politique d’acquisition, leur est présentée. Enfin, le comité d’acquisition prend place, en s’appuyant à la fois sur la politique d’acquisition et les critères de sélection présentés, et d’autre part sur la présentation d’une présélection du ou de la libraire. Le comité peut être organisé autour d’une thématique ou bien à partir d’une composition de coups de cœur des libraires et de nouveautés. L’équipe salariée échange en amont avec la librairie pour lui donner des indications. Pour l’avoir organisé plusieurs fois, je [Lena] donnais des indications très larges, en demandant de prévoir tout type de documents pour tous les publics, en ayant pour critère principal des documents récents. Seules quelques exclusions étaient à l’œuvre, en nous appuyant, comme toujours, sur la politique documentaire de l’association : les ouvrages destinés à un public de type universitaire, par exemple, ou les ouvrages scolaires (pas de manuel scolaire).

Les stagiaires se réunissaient par bibliothèque, avec un budget défini (200 à 300 euros par bibliothèque en fonction des budgets annuels), pour sélectionner des ouvrages en tenant compte de la charte des collections présentée en amont. En plus de devoir tenir leur budget en prenant en compte le pourcentage de réduction appliqué aux bibliothèques30, l’exercice leur permet surtout de choisir eux-mêmes les livres et donc d’en être les premiers médiateurs auprès des usagers des bibliothèques. Cette idée permet d’impliquer davantage les auxiliaires de bibliothèque et de leur donner une certaine responsabilité. Comme ce sont eux qui accueillent le public toute la semaine, la formation est primordiale. Elle leur donne des clés de compréhension pour un accueil le plus professionnel possible. D’autre part, les formatrices doivent s’adapter et être particulièrement à l’écoute des enjeux qui sont ceux de l’accueil en bibliothèque de prison. Certains usages de la bibliothèque carcérale sont ainsi très différents d’une bibliothèque municipale, « pour les détenus, recourir aux services des bibliothèques en milieu carcéral est l’une des rares occasions où l’autonomie et la responsabilité leur sont accordées pour faire le choix de lire et des sujets sur lesquels ils souhaitent s’informer (…) en collaborant étroitement avec des organisations à l’extérieur, elles sont un trait d’union avec la culture, des évènements et des services hors de l’environnement carcéral » (Krolak, 2020). Il est donc important de créer des lieux d’échanges entre les auxis qui s’entraident sur des difficultés qui leur sont propres. Une fois par semaine, iels ont donc l’occasion de se retrouver et d’échanger dans un cadre formel, et de façon informelle au moment des pauses, notamment celle du repas.

Le moment lecture après repas

À la fin de la pause-repas, nous mettons en place un moment de lecture à voix haute. Contrairement au cercle de lecture, auquel iels sont tous habitué·es, cela faisant partie de leur mission de participer aux activités de la bibliothèque, chacun·e présente un ouvrage. En plus de les exercer à l’un des examens oraux (la présentation de document), cet exercice enrichit leur connaissance du monde de l’édition, des auteur·ices et des types d’ouvrages. Les auxiliaires qui sont lecteurs n’ont pas de difficultés, puisqu’ils apportent le livre qu’ils sont en train de lire. Les plus petits lecteurs choisissent, sous nos recommandations ou celles de la formatrice, un ouvrage sur place. Leur présentant régulièrement moi-même de la poésie, je [Lena] les ai souvent encouragés à présenter un recueil de poèmes ou de fables. L’exercice demande aussi de sélectionner un court passage du livre à lire à haute voix. Les formatrices participent également. Elles viennent avec des livres ou des textes qui ne sont pas nécessairement présents dans les bibliothèques, leur faisant découvrir d’autres ouvrages ou encore d’autres systèmes de cotation lorsque le document présenté vient d’une autre bibliothèque. Ce moment de lecture, pour lequel ils peuvent être timides au début, devient un rituel chaque semaine et permet de faire une transition entre la pause du midi et la reprise du cours en début d’après-midi.

Que retenir de la formation professionnelle ?

L’optique de cette formation adaptée au milieu pénitentiaire est de permettre aux personnes détenues classées à la bibliothèque de travailler en ayant les clés de compréhension du métier de bibliothécaire et ainsi accueillir, le plus professionnellement possible, le public. Les auxis reçoivent le support quotidien de l’équipe salariée et des bénévoles de l’association. Lorsque cela est possible, nous appuyons des initiatives lancées par les auxis afin de dynamiser les bibliothèques : les bibliothécaires-détenu·es peuvent par exemple souhaiter mettre en place un concours d’échec ou des petits ateliers, nous faisons alors le lien avec l’administration pénitentiaire pour permettre cette mise en place ; iels peuvent également mettre en valeur les collections avec des tables de présentation (thématiques ou non) ou rédiger des coups de cœur, améliorer la signalétique en fonction des demandes et retours du public (nous leur imprimons les textes qu’ils ont préparés). Ces prises d’initiatives seraient probablement moins fréquentes sans la formation et les échanges qu’iels ont avec les professionnelles formatrices, mais aussi entre eux. La dynamique du groupe de promotion permet aussi de comparer leur pratique professionnelle et de les améliorer. En échangeant régulièrement, ils se soutiennent et s’apportent des idées.

Conclusion

Ce que nous décrivons dans cet article est rendu possible notamment par une équipe salariée et professionnelle de cinq personnes, permettant une connaissance approfondie du fonctionnement des bibliothèques publiques et d’œuvrer avec les contraintes de la prison à ce que les bibliothèques carcérales en soient le plus proche possible. La formation professionnelle participe grandement à cet objectif puisque les auxiliaires de bibliothèque gèrent l’accueil de la population pénale dans chacune des bibliothèques. En les formant, nous nous assurons de leur transmettre les clés et les valeurs du service public français. Nous leur permettons de gagner en confiance et de transmettre cela aux personnes détenues qui fréquentent la bibliothèque. Rappelons tout de même que, malgré les recommandations internationales et nationales, le fait de recruter des bibliothécaires professionnel·les dans les prisons reste marginal sur le territoire français.

Sur notre posture d’intervenant·es, nous essayons de garder comme objectif une dynamique de liens : recréer du commun au sein de la détention et faire lien avec la société civile dont iels sont exclu·es le temps de l’incarcération. Ainsi, nous valorisons les savoirs des personnes détenues par le biais de méthodologies participatives. Nous créons des espaces qui redonnent un pouvoir d’action, qui va du simple fait de choisir soi-même son livre à une séance de débats argumentés, ou encore nous soutenons les initiatives des auxiliaires de bibliothèque. Comme l’évoque Lisa Krolak, nous essayons de faire tendre la bibliothèque carcérale vers un idéal : un pouvoir de transformation (Krolak, 2020).

En France, le cadre légal concernant l’accès aux droits à la lecture et à l’information a été initié dans les années 80, alors que l’abolition de la peine de mort venait d’être actée. Près d’un demi-siècle plus tard, cette volonté politique s’est peu à peu ancrée sur le terrain grâce à la société civile et à l’engagement de personnes bénévoles. Si nous avons écrit cet article dans l’optique de faire connaître les actions décrites et de nous permettre une certaine prise de recul sur nos postures, nous espérons que celles-ci pourront inspirer, en France et dans le monde, de nouvelles volontés politiques fortes en faveur des personnes détenues qui ont vocation à sortir de prison et à réintégrer notre société.

Références

- Chantraine, G. (2005). Expériences carcérales et savoirs minoritaires : Pour un regard “d’en bas” sur la sanction pénale. Informations sociales, 127(7), 42-52. https://doi.org/10.3917/inso.127.0042

- Dehaene, S. (2007). Neurones de la lecture. Odile Jacob.

- Krolak, L. (2020). Lire derrière les barreaux : Le pouvoir de transformation des bibliothèques en milieu carcéral. Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373456

- Lachaux, J.-P. (2020). L’attention, ça s’apprend ! Ed. Mdi.

- Laplantine, F. (1999). Je, nous et les autres. Le Pommier.

- Nicolas-Le Strat, P. (2024). Faire recherche en commun : Chroniques d’une pratique éprouvée. Éditions du Commun.

- Pelsy-Johann, P. (2017). Entre les barreaux, les mots [Enregistrement vidéo]. Baiacedez Films.

- Rebout, L. (dir.). (2025). Comment construire une subjectivité carcérale : Un chercheur en prison. Phanères.

- Reyzabal, M. V. (1994). La lecture à voix haute (C. Adam, trad.). Revue internationale d’éducation de Sèvres, 02, 83-86. https://doi.org/10.4000/ries.4271

- Stathopoulos, A. (2025). Chercheurs en cabane : Après-propos depuis les coulisses. Dans L. Rebout (dir.), Comment construire une subjectivité carcérale. Un chercheur en prison. Phanères.

Notes

- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006069570/ ↩︎

- Notamment lorsque les participants sont exclusivement des hommes détenus. ↩︎

- Depuis le 1er mai 2022, l’article R-414-1 du Code pénitentiaire préconise un accès direct et régulier des personnes détenues aux ouvrages assurés par les médiathèques. L’article D-414-2 rappelle le rôle des bibliothécaires dans l’approvisionnement ainsi que la formation et l’encadrement des personnes détenues affectées à la médiathèque. ↩︎

- En France, une maison d’arrêt accueille les personnes prévenues (en attente de leur jugement) et les personnes condamnées à une peine inférieure à 24 mois. Un centre de détention accueille les personnes condamnées à une peine supérieure à 24 mois. Il existe également des maisons centrales qui accueillent les personnes condamnées à de très longues peines (généralement plus de dix ans). En pratique, les maisons d’arrêt sont souvent surpeuplées car elles n’appliquent pas de quota au contraire des deux autres types d’établissements. Certaines personnes détenues en maison d’arrêt restent parfois bien plus que deux années en attente d’une place en centre de détention ou maison centrale. ↩︎

- https://www.leparisien.fr/essonne-91/prison-de-fleury-merogis-le-nouveau-centre-de-detention-ferme-les-detenus-sont-transferes-26-09-2024-FW2RAEULGBFFDB32TSBPHTFSWU.php ↩︎

- Pour des informations chiffrées, nous vous invitons à vous référer au tableau « Descriptif des différents bâtiments de détention du Centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis et de la composition des bibliothèques » en annexe. ↩︎

- Dans les maisons d’arrêt françaises, à l’exception de la cour de promenade et de la bibliothèque, il n’existe aucun espace où les personnes détenues peuvent se retrouver sans la présence d’un·e surveillant·e. Elles sont enfermées dans leur cellule 22 heures sur 24. Même les repas sont directement distribués dans les cellules. ↩︎

- Les prénoms des personnes détenues sont modifiés ou anonymisés. ↩︎

- Émission du 01/12/2023 diffusé sur France 2, extrait de la chronique « L’œil de Pierre Lescure ». ↩︎

- Voir le site du ministère de la Justice : https://www.justice.gouv.fr/actualites/actualite/prix-goncourt-detenus-2022-15-romans-selectionnes ↩︎

- Pour l’édition 2024, le nombre de participants était estimé à près de 600. Au 1er janvier 2025, 79 300 personnes sont incarcérées en France selon le site du ministère : https://www.justice.gouv.fr/documentation/etudes-et-statistiques/79-300-personnes-detenues-au-1er-janvier-2025 ↩︎

- Le livre aborde les dures conditions de vie des personnes homosexuelles au Maroc. ↩︎

- Ces témoignages sont extraits de mes [Bernadette] notes, prises sur le vif lors des séances du prix Goncourt. J’y retrace l’évolution des avis des un·es et des autres au fur et à mesure des séances, me permettant ensuite de voir l’évolution des avis sur les nombreux ouvrages en lice. ↩︎

- Témoignage extrait de l’émission C à vous du 01/12/2023. ↩︎

- Témoignage extrait de l’émission C à vous du 01/12/2023 (comme précédemment). De nombreux témoignages similaires, informels, nous sont transmis par les participant·es tout au long des séances du prix Goncourt des détenus. ↩︎

- Les actions mixtes demandent une importante mobilisation de l’administration pénitentiaire (principalement pour des raisons de sécurité,) ce qui réduit leur quantité et leur fréquence. Il s’agit donc d’un dispositif assez exceptionnel et qui concerne un tout petit nombre de personnes détenues. En tant que structure culturelle, il nous semble indispensable de maintenir autant que possible des actions mixtes puisque c’est dans ces conditions que les personnes détenues retrouveront la société « ouverte ». En effet, que ce soit dans la sphère familiale, amicale ou professionnelle, il y aura de la mixité. ↩︎

- « Un chercheur en prison. Comment construire une subjectivité carcérale » : https://calenda.org/1119618?file=1 ↩︎

- Question de Denis Samnick (Docteur en sociologie, Institut de Politique de Développement, Université d’Anvers) : « […] Les chercheurs qui généralement étaient incarcérés prennent d’abord un temps de distance, ils analysent avec de la distance. […] Mais eux, ils sont déjà à l’intérieur et ils rationalisent déjà à partir de l’intérieur. Est-ce qu’ils peuvent peut-être envisager […] de voir comment à partir de l’intérieur déjà on commence à rationaliser, et comment cette rationalisation […] peut évoluer avec le temps. » ↩︎

- Extrait de la retranscription de la séance du 24 avril 2025. ↩︎

- Extrait de la retranscription de la séance du 24 avril 2025. ↩︎

- Nous nous référons ici à la récente polémique lancée par le Garde des Sceaux Gérald Darmanin à propos des activités « ludiques et provocantes » dont il a interdit, courant février 2025, la mise en place par note de service. Pour plus d’informations à ce sujet, le site de l’Observatoire international des prisons (OIP), section française, est particulièrement fourni. https://oip.org/analyse/activites-ludiques-lengrenage/

Le 19 mai 2025, à la suite d’une action en justice portée par sept organisations françaises (dont l’OIP), le Conseil d’État a annulé l’interdiction des « activités ludiques » la jugeant contraire au code pénitentiaire. Voir : https://oip.org/communique/suppression-dactivites-en-prison-une-action-en-justice-pour-sauvegarder-le-droit-a-la-reinsertion/ ; https://www.lemonde.fr/societe/article/2025/05/19/le-conseil-d-etat-annule-l-interdiction-des-activites-ludiques-en-prison-annoncee-par-gerald-darmanin_6607190_3224.html ; https://www.lefigaro.fr/actualite-france/interdiction-des-activites-ludiques-en-prison-le-conseil-d-etat-annule-la-circulaire-de-gerald-darmanin-20250519 ↩︎ - Certaines activités ciblent toutefois une population pénale définie. Par exemple, lorsque nous mettons en place des ateliers d’écriture destinés aux personnes allophones ou en situation d’illettrisme. Des participant·es dans ces conditions peuvent tout à fait participer à l’ensemble des activités mises en place, mais, afin d’œuvrer et lutter contre toute forme d’exclusion, nous nous attachons à développer des actions qui leur sont spécifiquement consacrées. Nous nous désolons seulement de ne pas pouvoir le faire à une plus grande échelle par manque de moyens (humain et financier). ↩︎

- Plus d’informations à ce sujet sont disponibles sur le site internet français dédié aux projets livre et lecture auprès des personnes placées sous main de justice : https://lecture-justice.org/ressources/guides-et-fiches-pratiques ↩︎

- Comme expliqué plus haut, les actions mixtes sont rares dans les prisons en France. Lire C’est Vivre organise principalement deux activités mixtes : le prix Goncourt des détenus (qui concerne environ six femmes et quatorze hommes) et la formation professionnelle (environ deux femmes et dix hommes) avec le soutien de l’administration pénitentiaire. Pour cette partie, nous privilégions donc une écriture inclusive et au masculin par accord de nombre. ↩︎

- Pour l’année 2024-2025, le taux horaire est de 2,5€. ↩︎

- Cette partie est rédigée au féminin, l’équipe de formation étant composée d’une dizaine de femmes et d’un homme. Cet équilibre est assez représentatif de la part d’hommes professionnels des bibliothèques en France, qui sont sous-représentés dans le métier. ↩︎

- De grandes différences peuvent exister entre le travail dans une bibliothèque universitaire, où le public est quasi intégralement composé d’étudiant·es, de professeur·es et de chercheur·es, et le travail dans une bibliothèque de la ville de Paris, milieu très urbanisé. Mais, même entre le 18e arrondissement, classe sociale populaire, et le 7e arrondissement, classe sociale riche, le public diffère grandement. De plus, les bibliothèques de Paris fonctionnent en réseau (possibilité d’emprunter dans toutes les bibliothèques de la ville avec la même carte d’emprunt). Des différences existent également avec le travail dans un petit village du sud de la région parisienne, avec une densité de population bien plus faible. On retrouve souvent, dans ces médiathèques rurales, des bénévoles qui accompagnent le ou la bibliothécaire, seul·e employé·e, voire parfois il n’y a pas de salarié et les bénévoles sont responsables du lieu. Les horaires d’ouverture sont alors très réduits. ↩︎

- Les personnes détenues n’ont en effet aucune prise sur leur quotidien carcéral. Elles subissent et doivent sans cesse s’adapter, aux changements d’horaires, à être dans l’attente que la porte leur soit ouverte, pour faire une activité qu’elles ont pourtant demandée ou pour une extraction qui leur est imposée. Tout cela entrave leur capacité de concentration puisqu’elles ne peuvent jamais compter sur un temps certain. De plus, les maisons d’arrêt en France sont toutes en situation de surpopulation et les cellules de 9 m2 sont partagées par deux personnes minimum, une troisième personne peut être entassée sur un matelas posé à même le sol. Dans ces conditions, la télévision reste souvent allumée 24h sur 24h, détériorant plus encore les capacités de concentration. ↩︎

- Les bibliothèques en France rédigent généralement une charte des collections leur permettant de définir la politique documentaire de l’établissement : cela concerne les critères d’acquisition tout autant que ceux de désherbage (retrait des ouvrages), mais aussi la programmation culturelle. ↩︎

- En France, le livre bénéficie d’une loi imposant un prix unique : le même livre neuf coûte ainsi le même prix, peu importe son lieu de vente (une librairie indépendante ou non, une plateforme en ligne, etc.). Le livre d’occasion n’est pas concerné. Cette même loi permet aux commerces d’appliquer une réduction de 9% maximum aux bibliothèques accueillant du public. Voir la Loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, article 3, 2e alinéa : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000517179/ ↩︎

Annexes

Annexe 1 : Sigles

- LCV : Association Lire C’est Vivre

- CPFM : Centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis (comprenant la maison d’arrêt et le centre de détention)

- MAFM : Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis

- MAH : Maison d’arrêt des hommes

- MAF : Maison d’arrêt des femmes

- D1, D2, D3, D4, D5 : Bâtiment de détention des hommes (suivi du numéro du bâtiment)

- QD : Quartier Disciplinaire

- D3IS : Quartier d’isolement situé au 4e étage du bâtiment D3

- D3IT : Quartier d’isolement total situé au 4e étage du bâtiment D3

- QM : Quartier mineurs

- QER : Quartier d’évaluation de la radicalisation

- NURS : Quartier nurserie où sont incarcérées les femmes enceintes à partir du 6e mois et les mères avec leur enfant (bébé de moins de 18 mois)

- QI/D : Quartier d’isolement/disciplinaire (la maison d’arrêt des femmes étant plus petite que celle des hommes, les deux quartiers ont été réunis)

Annexe 2 : Tableau descriptif des différents bâtiments de détention du Centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis et de la composition des bibliothèques

Autrices

Lena Sarrut

Bibliothécaire salariée de l’association Lire C’est Vivre (2018 à 2025)

Doctorante sur les questions d’expression en prison, laboratoire CEAC, Université de Lille

Membre de la commission formation de l’Association des Bibliothécaires de France

sarrut.lena@gmail.com

Nicole El Massioui

Bénévole et membre du bureau de l’association Lire C’est Vivre

Coanime deux cercles de lecture, l’un dans un bâtiment d’hommes et l’autre dans un bâtiment de femmes

Chercheuse retraitée en neuroscience

nelmassioui@gmail.com

Bernadette Buisson

Bénévole de l’association Lire C’est Vivre

Coanime un cercle de lecture et les sessions du prix Goncourt des détenus

Pédiatre retraitée

bbuisson1@orange.fr

Alexia Stathopoulos

Bénévole de l’association Lire C’est Vivre

Anime un atelier co-construit d’initiation à la sociologie

Chercheuse indépendante, collaboratrice scientifique au CRID&P, UCLouvain

alexia.stathopoulos@gmail.com

Pour citer cet article

Sarrut, L., El Massioui, N., Buisson, B. et Stathopoulos, A. (2025). Bibliothèques carcérales : construction d’un savoir collectif. Le cas des bibliothèques de l’association Lire C’est Vivre au Centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, France. Apprendre + Agir, édition spéciale 2025, Apprendre et se transformer : pratiques et perspectives internationales sur l’éducation en prison. https://icea-apprendreagir.ca/bibliotheques-carcerales-construction-dun-savoir-collectif-le-cas-des-bibliotheques-de-lassociation-lire-cest-vivre-au-centre-penitentiaire-de-fleury-merogis-france/