Édition spéciale 2025 d’Apprendre + Agir

Lucie Alidières

Résumé

Cet article analyse les formes d’apprentissage en prison à partir d’une étude qualitative menée dans plusieurs établissements pénitentiaires dans le cadre du projet européen SPOC in Prison. L’approche scientifique privilégiée articule observation de situations d’apprentissage impliquant l’usage d’outils numériques déconnectés, spécialement conçus pour l’environnement carcéral, et analyse de pratiques langagières (dire, formuler, ajuster, négocier). Cette double focale langagière et technologique met en évidence comment les apprentissages se construisent au quotidien, à travers paroles, gestes, postures et usages situés du numérique. L’étude montre qu’une ingénierie pédagogique adaptée peut soutenir l’articulation entre éducation formelle (enseignements scolaires), non formelle (ateliers, formations) et informelle (entraide, savoirs expérientiels). Elle repose sur la scénarisation des contenus, la sobriété fonctionnelle des interfaces et la prise en compte des régimes spécifiques d’usage (absence d’Internet, accès limité, accompagnement humain). La médiation humaine apparaît comme un vecteur essentiel : elle facilite l’appropriation des modules, stimule la participation et valorise les savoirs implicites. L’apprentissage des littératies numériques — envisagées comme pratiques sociales situées et critiques — devient ainsi un levier de transformation, à condition d’être pensé depuis le terrain. L’article invite à considérer les pratiques éducatives en détention comme des formes situées à part entière, capables d’ouvrir des espaces porteurs de sens, de reconnaissance et d’émancipation.

Pour lire le résumé long

La prison est un environnement fortement contraint, marqué par l’enfermement, la régulation stricte des activités et la fragmentation des temporalités. Dans ce contexte, l’éducation constitue un levier important de réinsertion, mais reste affectée par de nombreuses limitations matérielles, institutionnelles et symboliques. Cet article propose d’examiner les pratiques éducatives en contexte français à travers une approche interactionnelle centrée sur les usages numériques, et en s’appuyant sur une expérimentation menée dans le cadre du projet européen SPOC in Prison (Small Private Online Courses in Prison).

Après avoir retracé l’évolution de l’éducation en prison en France — notamment les transformations du partenariat entre les ministères de la Justice et de l’Éducation nationale —, l’article analyse les usages numériques selon trois régimes distincts : les usages institutionnels ponctuels (visioconférences), les usages régulés (postes informatiques sans accès à Internet) et les usages illicites mais tolérés (téléphones portables). Cette typologie permet de situer les outils numériques à différents niveaux d’interaction pédagogique : comme vecteurs de communication institutionnelle, comme supports d’apprentissage encadré, ou comme ressources informelles d’expression et de socialisation.

Le projet SPOC in Prison constitue ici un terrain d’étude central. Ce dispositif expérimental repose sur une ingénierie pédagogique spécifiquement conçue pour le contexte carcéral : modules numériques déconnectés, scénarisation adaptée, autonomie de navigation, activités d’auto-évaluation, sobriété du design d’interface. Ces outils sont mobilisés non seulement comme supports techniques, mais comme catalyseurs d’interactions pédagogiques à plusieurs niveaux : accompagnement individuel, entraide entre pairs, discussions collectives autour des contenus.

Cette approche met en lumière la manière dont l’ingénierie pédagogique peut favoriser l’articulation entre différentes formes d’éducation en détention : l’éducation formelle (savoirs structurés et certifiants), non formelle (ateliers, formations ponctuelles) et informelle (apprentissages issus de l’expérience et des interactions spontanées). Au cœur de cette articulation, la médiation humaine apparaît essentielle, tout comme l’apprentissage des littératies numériques — entendues ici comme des compétences sociales situées, critiques et créatives.

Trois dimensions critiques ressortent de cette étude : l’apprentissage, qui engage des savoirs codifiés à travers des usages numériques filtrés ; la médiation, qui repose sur les personnes intervenantes pour rendre ces savoirs accessibles et appropriables ; et l’esthétique des ressources, qui questionne les formes sémiotiques mobilisées dans un contexte technique et symbolique contraint. Ces dimensions sont pensées de manière dialogique, c’est-à-dire dans une logique de co-construction et de reconnaissance mutuelle.

L’article conclut en formulant cinq axes de réflexion : (1) les interactions pédagogiques comme leviers de formation ; (2) la prison comme laboratoire spécifique de numérisation éducative ; (3) la conception de dispositifs adaptés à des contraintes techniques fortes ; (4) la reconnaissance des littératies numériques comme compétences critiques et situées ; (5) le rôle structurant de la médiation humaine dans les dynamiques d’apprentissage. Il en ressort que toute transformation éducative en détention doit s’ancrer dans une approche située, réflexive et participative, attentive aux pratiques effectives et à leurs conditions d’émergence.

Mots clés : interaction pédagogique, littératies numériques, éducation en détention, ingénierie pédagogique, milieu contraint, médiation

Introduction

La prison est un dispositif pénitentiaire qui contraint à de multiples activités, institutionnalise les interactions et s’appuie sur des logiques partenariales et expérimentales. Dans cet article, nous nous intéressons particulièrement aux programmes éducatifs mis en place par le ministère de l’Éducation nationale dans les prisons françaises : enseignement scolaire, formations qualifiantes ou ateliers encadrés. Ces dispositifs jouent un rôle central dans l’accès aux savoirs, malgré des limites structurelles et pédagogiques bien connues : discontinuité des parcours, hétérogénéité des publics, faible autonomie des dispositifs, inégal accès aux ressources et, surtout, absence quasi totale d’Internet. Cette contrainte numérique majeure oriente les dispositifs vers des solutions techniques spécifiques (outils déconnectés, supports sobres et sécurisés) et invite à déplacer le regard vers des formes d’apprentissage souvent invisibilisées par les grilles institutionnelles. Ces apprentissages, situés et relationnels, se construisent au quotidien dans la parole, le geste, le récit ou l’observation, et trouvent dans certains usages numériques adaptés un prolongement ou un appui. Ils se déploient dans des espaces intermédiaires de parole, éphémères et partagés entre pairs, qui traduisent une subjectivité propre au milieu carcéral (Alidières, 2025).

Afin d’examiner les conditions d’émergence, les formes et les enjeux des pratiques éducatives numériques en détention, nous commencerons par poser le cadre institutionnel et historique de l’éducation en prison, avant d’analyser les objectifs et apports du projet SPOC in Prison. La partie suivante présentera le cadre analytique et les pistes andragogiques ouvertes par cette expérimentation.

Présentation du cadre de l’étude

L’éducation en prison ne peut être appréhendée comme un simple service ou une activité complémentaire : elle est au cœur d’un système de tensions entre logiques répressives, injonctions à la réinsertion, droits fondamentaux et conditions matérielles d’exercice1. Elle s’inscrit dans une histoire longue de la prison comme dispositif de contrôle, de moralisation et, plus récemment, de formation, et se décline aujourd’hui dans un partenariat complexe entre le ministère de la Justice et celui de l’Éducation nationale. Cette section vise à explorer d’une part les fondements historiques et les transformations contemporaines de l’institution carcéraleen France, et d’autre part, les formes actuelles de l’offre éducative en détention, ses modalités de mise en œuvre, ses contraintes et ses évolutions.

Contexte institutionnel

L’éducation en prison s’inscrit dans l’histoire complexe d’une institution marquée par des logiques à la fois répressives et de réinsertion. À l’Antiquité, la prison n’est pas une peine, mais un lieu de rétention temporaire, les sanctions étant surtout corporelles et publiques. Au Moyen Âge, l’enfermement gagne en importance avec les prisons royales, ecclésiastiques ou seigneuriales, destinées à maintenir l’ordre. La prison moderne naît au XVIIe siècle, dans une volonté de discipliner les marges sociales. Au XVIIIe siècle, sous l’influence des Lumières (Beccaria 2023), elle est pensée comme un châtiment rationnel et proportionné, destiné à réformer plutôt qu’à punir. Le Code pénal de 1810 inscrit l’enfermement comme peine de référence, soutenu par une architecture pénitentiaire normée.

Deux modèles structurent alors l’organisation carcérale : le modèle pennsylvanien, fondé sur l’isolement total, et le modèle auburnien, misant sur le travail en silence. En France, une préférence est donnée à l’encellulement individuel (loi de 1875). Le XXe siècle, ponctué de crises pénitentiaires, voit émerger des critiques de l’inefficacité du modèle répressif, notamment à travers les mobilisations des années 19702 qui dénoncent un système générateur de récidives plus que de réinsertion. Ces critiques aboutissent à la création d’organes de contrôle, notamment le Contrôle général des lieux de privation de liberté, au développement de peines alternatives et à une attention accrue portée aux droits fondamentaux.

Dans ce contexte, le droit des personnes détenues à l’éducation se formalise. Si, dès le XIXe siècle, des initiatives religieuses ou philanthropiques apportent une instruction de base, c’est au XXe siècle que se structure un cadre plus formel. En France, la réforme de 1987 consacre l’accès à l’éducation en détention comme un droit, encadré par une convention entre le ministère de la Justice et celui de l’Éducation nationale. Ce cadre permet l’affectation d’enseignant·es titulaires en détention, la création de classes pénitentiaires et l’accès à des cursus qualifiants3 souvent en partenariat avec le Centre national d’enseignement à distance (CNED). Des initiatives spécifiques comme la section des étudiants empêchés de l’Université Paris 8 ou les associations GENEPI4 et ALBIN assurent un accompagnement complémentaire.

Aujourd’hui, environ 30 % des personnes détenues sont inscrites à une activité éducative, principalement dans des formations de base (alphabétisation, français langue étrangère, remise à niveau), mais aussi dans des parcours diplômants. Les taux de réussite aux examens, notamment en CAP/BEP, sont élevés (jusqu’à 95 %). Toutefois, les contraintes de l’environnement carcéral (transferts fréquents, accès inégal aux ressources, encadrement strict) limitent fortement la continuité des apprentissages.

L’introduction du numérique en détention reconfigure ces enjeux. Depuis une dizaine d’années, certains établissements s’équipent d’environnements numériques de travail fermés (intranet sans accès à Internet), et des plateformes locales (MoodleBox, PrisonCloud) permettent des activités pédagogiques hors ligne. Mais les inégalités d’accès, les régulations sécuritaires strictes et les faibles niveaux d’équipement freinent le déploiement de ces outils.

C’est dans ce contexte que le projet européen SPOC in Prison s’inscrit comme une tentative, encore exploratoire, de renouvellement des pratiques éducatives en détention. En mobilisant des outils numériques déconnectés, il cherche à concilier des objectifs d’autonomisation des apprenant·es avec des réalités carcérales souvent peu compatibles avec les logiques pédagogiques habituelles. Ces outils sont conçus pour permettre des parcours de formation très courts, entendus ici comme des séquences d’apprentissage de deux jours maximum, mais leur mise en œuvre reste conditionnée par de fortes contraintes logistiques, techniques et institutionnelles. L’ingénierie pédagogique occupe une place essentielle, bien qu’elle doive continuellement composer avec les marges de manœuvre étroites offertes par le contexte : accès restreint aux ressources, arbitrages entre sécurité et apprentissage, temporalités discontinues, etc. L’accompagnement humain, l’accessibilité des contenus et la diversification des formes d’apprentissage (formelles, non formelles et informelles) sont ainsi pensés non pas comme des évidences mais comme des défis permanents. Enfin, loin de proposer un modèle généralisable, cette expérimentation interroge les politiques publiques d’éducation en détention à partir d’une ingénierie située, tributaire des usages réels, des dynamiques locales et des ajustements empiriques plus que d’une planification rationnelle.

Présentation du projet

Le projet SPOC in Prison est un projet européen financé par le programme Erasmus+, qui vise à développer des modules numériques de formation non connectée, adaptés aux contraintes du milieu carcéral. Concrètement, le dispositif repose sur une série de contenus pédagogiques embarqués sur tablettes sécurisées ou ordinateurs en réseau local fermé (sans accès Internet). Ces contenus sont modulaires, scénarisés, accompagnés d’activités interactives et conçus pour favoriser l’auto-apprentissage tout en maintenant une médiation humaine.

Chaque module aborde des compétences de base — expression écrite, raisonnement logique, compétences numériques — et propose des exercices d’autoévaluation, des vidéos explicatives, ainsi qu’un travail pédagogique par un·e formateur·rice ou un·e enseignant·e présent·e sur le site pénitentiaire. La mise en œuvre dans les établissements partenaires a impliqué une phase de test, des retours utilisateurs, et des ajustements en fonction des contraintes locales (temps, espace, sécurité, équipements).

Description du dispositif expérimental SPOC in prison

L’un des apports significatifs du projet SPOC in Prison réside dans sa capacité à articuler, dans un même dispositif, les trois grandes formes d’éducation identifiées par Gallacher et Feutrie (2003) et Maulini et Montandon (2005) : formelle, non formelle et informelle. Dans un contexte où les parcours d’apprentissage sont souvent fragmentés et instables, cette approche modulaire introduit une forme de continuité tout en s’adaptant à la diversité des profils et des situations.

Les modules peuvent être mobilisés dans une perspective formelle, en soutien à des parcours qualifiants (remise à niveau, préparation au CAP ou au baccalauréat) conformes aux objectifs de l’Éducation nationale. Ils peuvent également être intégrés à des usages non formels, encadrés par des intervenant·es – enseignant·es, formateur·rices, médiateur·rices – qui les adaptent au contexte local, les utilisent en atelier ou en séances collectives. Enfin, leur structure ergonomique favorise des usages informels : en cellule ou en salle d’activités, les personnes détenues peuvent y accéder de manière autonome, selon leurs besoins et envies, stimulant ainsi l’autoformation ou la coopération entre pairs.

Dans un environnement aussi contraint que la prison, où les opportunités d’apprentissage sont nombreuses mais discontinues et souvent en tension avec les logiques institutionnelles, cette articulation n’est ni évidente ni linéaire. Elle suppose une ingénierie pédagogique souple, attentive aux usages réels, aux temporalités carcérales et aux ressources disponibles. SPOC in Prison ne propose pas un modèle standardisé, mais une expérimentation située qui met en lumière les articulations possibles entre formes éducatives cloisonnées, tout en interrogeant les conditions concrètes de leur mise en œuvre.

Cette polyvalence rend le dispositif particulièrement adapté à la variabilité des profils, des rythmes et des attentes des personnes incarcérées. Il repose sur un ensemble de modules scénarisés portant sur des sujets variés de culture générale, et visant l’acquisition de connaissances et de compétences numériques. Fonctionnant hors ligne, il contourne l’absence généralisée d’accès à Internet dans les établissements pénitentiaires. Ce choix répond à une contrainte centrale : le contrôle strict de l’usage des technologies numériques en détention, historiquement marqué par une méfiance institutionnelle. Les premières expérimentations d’outils déconnectés à visée éducative, comme Virtual Campus au Royaume-Uni dans les années 1990, témoignent de cette tension entre innovation et régulation.

L’intérêt principal de ce dispositif réside dans sa capacité à s’adapter aux contraintes temporelles et organisationnelles propres au milieu carcéral. L’absence de connexion, la discontinuité des parcours de détention et les modalités de participation restreintes exigent une grande flexibilité dans les formats pédagogiques. Conçu dans une logique d’éducation non formelle, le dispositif permet aussi l’émergence de pratiques informelles, notamment grâce à l’implication d’intervenant·es non spécialistes qui accompagnent les participant·es dans une dynamique de médiation et de co-construction des savoirs.

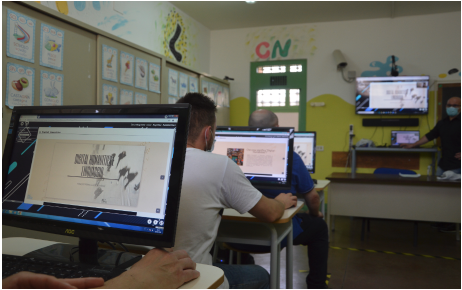

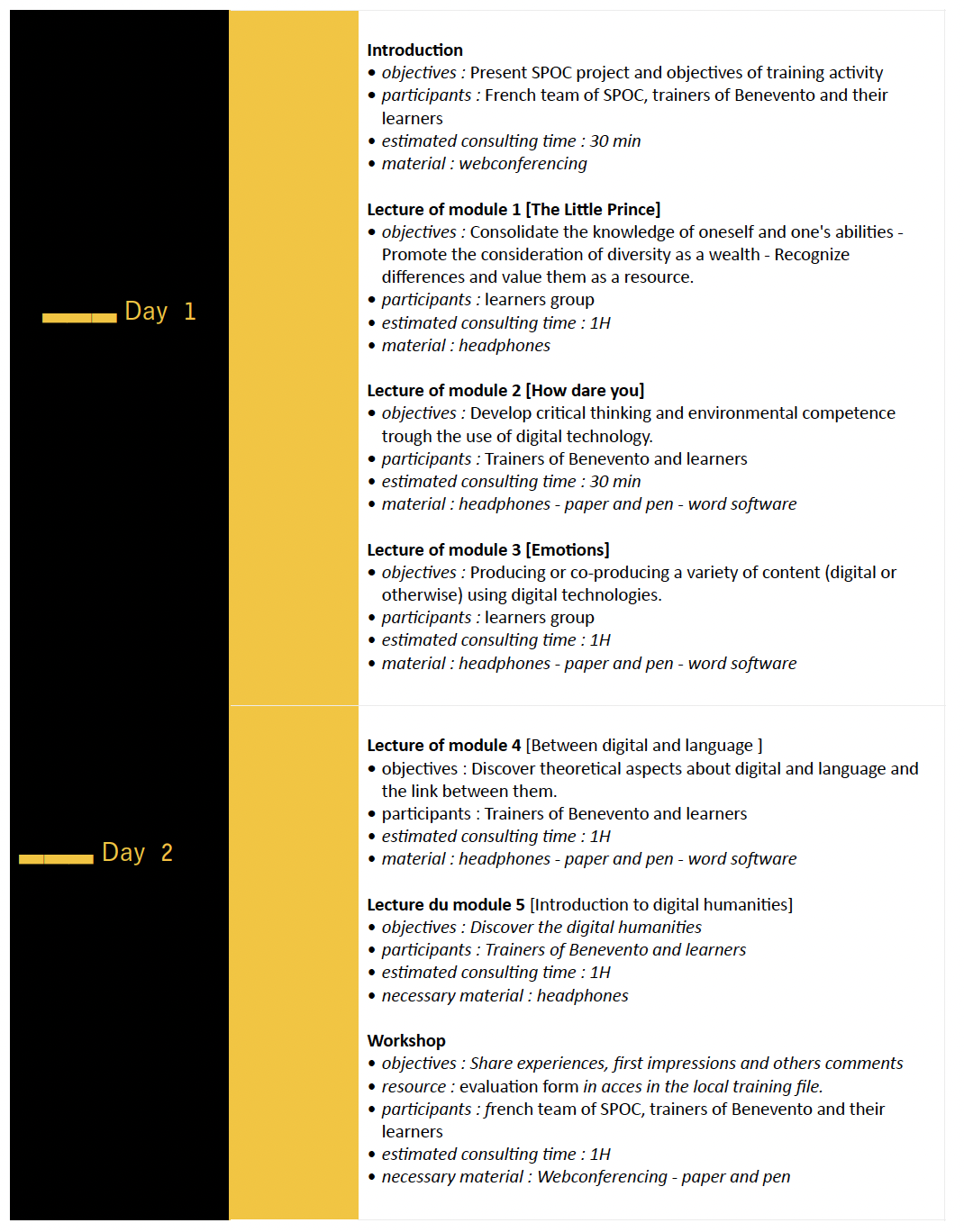

L’expérimentation conduite à la prison de Benevento (voir image 1) s’est déroulée sur deux journées de formation octroyées par l’administration pénitentiaire (voir image 2).

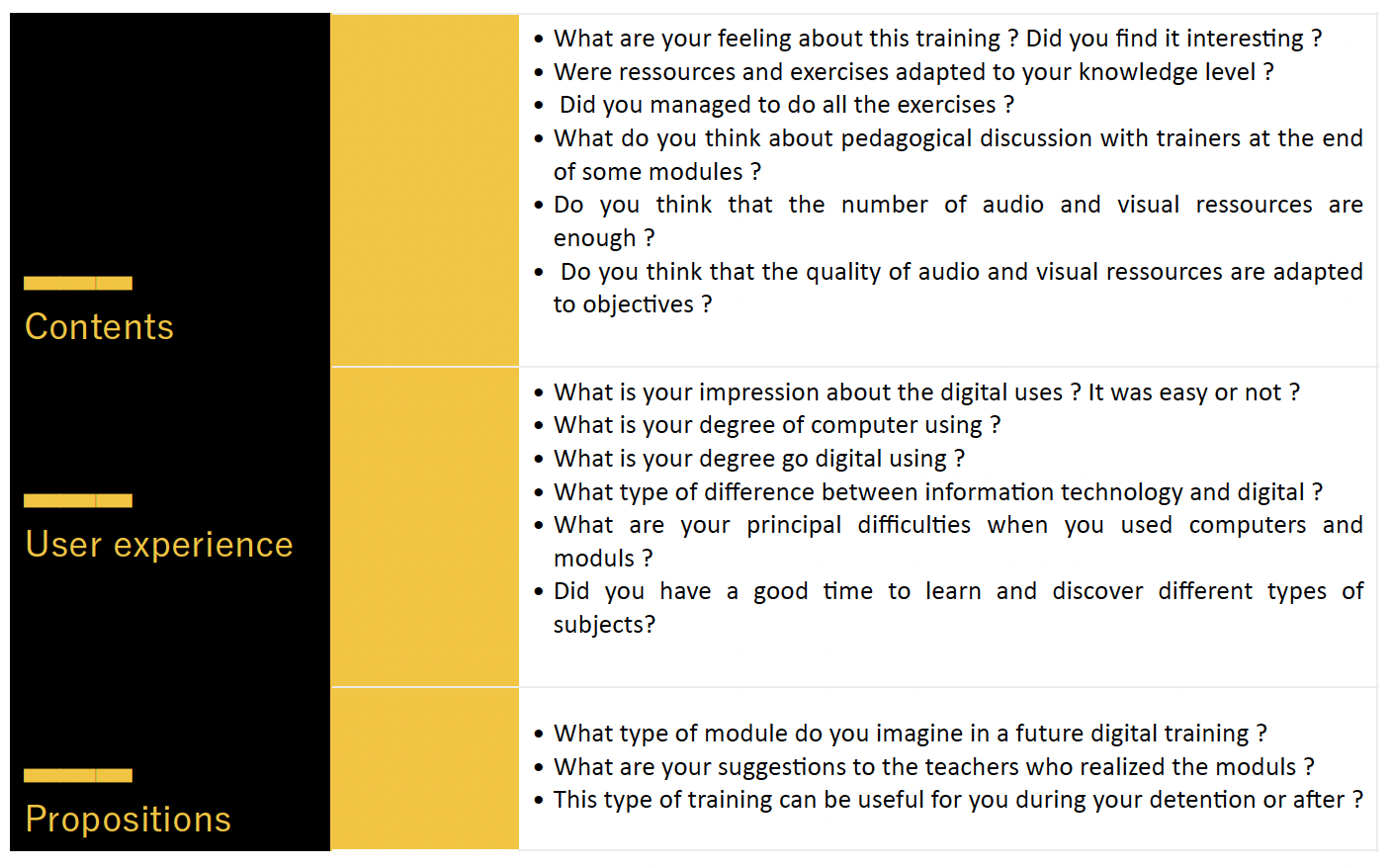

À son issue, un questionnaire (voir image 3) a été proposé aux personnes détenues. Il s’articulait autour de trois axes : contenus, expérience des utilisateur·rices et perspectives d’amélioration. Il visait à recueillir les impressions sur la pertinence pédagogique des modules, la manière dont les participant·es se sont approprié les outils dans un environnement contraint, ainsi que les difficultés rencontrées et les leviers d’engagement. Une attention particulière a été portée aux suggestions formulées, dans une logique participative orientée vers l’adaptation continue du dispositif aux besoins exprimés.

Les modules5, hébergés sur des postes sans connexion, étaient scénarisés pour offrir une progression pédagogique autonome. Ils abordaient des thématiques diverses : gestion de documents numériques, traitement de texte, production de contenus, mais aussi réflexion critique autour de figures publiques (Greta Thunberg) ou d’œuvres culturelles (comme Le Petit Prince). L’objectif était de proposer des contenus accessibles, stimulants et adaptés à l’hétérogénéité des parcours éducatifs, des compétences numériques et des motivations des participant·es.

La navigation, pensée pour être intuitive, incluait des activités interactives (jeux-questionnaires, reformulations, cartes conceptuelles) et permettait une grande souplesse d’utilisation : les modules pouvaient être suivis individuellement ou collectivement, avec ou sans accompagnement.

Le déploiement du projet reste conditionné par plusieurs facteurs : acceptation institutionnelle, formation des équipes éducatives, disponibilité des équipements, posture des directions pénitentiaires. Les retours soulignent une plus-value en termes de motivation, de sentiment de compétence et de diversification des supports, mais rappellent aussi l’importance d’un accompagnement humain fort. En l’absence de ce dernier, le numérique risque de devenir un simple substitut à une présence pédagogique insuffisante.

Usages numériques et littératies

L’environnement carcéral se caractérise par une relation ambivalente aux technologies numériques, oscillant entre régulation stricte, ouvertures encadrées et pratiques informelles plus ou moins tolérées. Dans cette configuration particulière, il est possible de distinguer trois niveaux d’usage technologique qui structurent différemment les rapports au numérique et à la communication avec l’extérieur : ponctuel-institutionnel, régulé-programmé, illicite-toléré. Ils coexistent souvent au sein d’un même établissement et s’inscrivent dans des écologies locales hétérogènes, façonnées par les politiques pénitentiaires, les profils des personnes incarcérées, et les modalités d’intermédiation assurées par les professionnel·les (enseignant·es, formateur·rices, intervenant·es culturel·les, etc.).

Usages institutionnels et technicisation contrôlée

Les dispositifs de visioconférence illustrent un usage ponctuel et fortement encadré de la technologie. Initialement introduite pour des finalités judiciaires (notamment la tenue d’audiences à distance), la visioconférence a progressivement été élargie à d’autres usages : rendez-vous médicaux, entretiens avec des services administratifs, voire visites familiales en ligne. Mais ces usages restent exceptionnels, déclenchés et régulés par l’institution. Ils révèlent une technologisation contrôlée des interactions sociales, limitée à des contextes définis, des temporalités précises, et des finalités prescrites.

Usages régulés : apprentissages encadrés et accès limité

Un deuxième niveau d’usage concerne l’accès aux postes informatiques sans connexion, qu’ils soient fixes (en salle d’activités) ou portables (en cellule). Ces dispositifs sont accompagnés de règlements stricts concernant les contenus autorisés, les logiciels accessibles, ou encore l’usage de supports amovibles. S’ils permettent certains apprentissages ou démarches éducatives, ces outils restent inégalement déployés selon les établissements, et leur efficacité dépend largement de l’accompagnement humain et des compétences numériques préalables des personnes détenues. Ce régime révèle ainsi des inégalités profondes d’accès, de médiation, et d’appropriation.

Usages informels : autonomie contrainte et zones grises

À l’opposé du spectre des usages autorisés, les téléphones portables circulent clandestinement dans de nombreux établissements. Malgré leur interdiction officielle, ils jouent un rôle social et communicationnel essentiel : maintien des liens familiaux, accès à l’information, soutien moral, etc. Ces usages témoignent d’une demande forte d’autonomie numérique, à laquelle les dispositifs institutionnels ne répondent que partiellement. Ils dessinent une zone grise de l’environnement numérique carcéral, où les pratiques informelles satisfont les besoins fondamentaux des personnes détenues.

Littératies numériques sous contrainte

Dans ce contexte, les littératies numériques — définies comme les compétences techniques, critiques et créatives mobilisées dans l’usage des technologies (Buckingham, 2021 ; Barton et Hamilton, 1998) — prennent un sens spécifique en détention. Elles se développent sous contrainte, par tâtonnement, entraide, observation, ou contournement des règles et révèlent des formes de participation différenciée, conditionnées par les régimes d’accès, les médiations disponibles et les ressources institutionnelles.

Vers une lecture sociotechnique des asymétries

Ces écarts matériels et institutionnels amènent à interroger la notion de symétrie interactionnelle : qui a effectivement les moyens de prendre la parole, d’accéder aux outils, d’interagir dans des conditions de reconnaissance ? Cette question, au croisement de l’analyse interactionnelle et de la sociologie des techniques, engage une réflexion plus large sur les droits d’usage et les formes d’autorisation à apprendre ou à communiquer en détention.

Plusieurs dispositifs éducatifs technologisés sont actuellement expérimentés (Alidières et Abbadie, à paraître). Tous se heurtent à des obstacles récurrents : limitations d’accès, rigidité des formats, difficultés de coordination entre acteurs éducatifs et pénitentiaires. Pourtant, ils ouvrent aussi la voie à une reconfiguration des rapports pédagogiques dans un environnement contraint. L’enjeu n’est pas uniquement l’introduction de matériel, mais la redéfinition des conditions d’apprentissage et de participation dans des contextes de restriction, de surveillance et de fragmentation des parcours.

Face aux régimes différenciés d’accès au numérique en détention et aux inégalités qu’ils engendrent, la question centrale est celle de l’ingénierie pédagogique. Il ne s’agit pas seulement d’adapter des contenus existants aux contraintes techniques et institutionnelles, mais bien de concevoir des dispositifs éducatifs à partir des ressources disponibles, des usages réels et des savoirs situés des personnes détenues. Dans cette perspective, les expérimentations menées, notamment le projet SPOC in Prison, apparaissent comme autant de tentatives de construire des environnements d’apprentissage technologisés sensibles aux contextes contraints et aux dynamiques interactionnelles qui les traversent. Le dispositif élaboré repose sur une scénarisation modulaire des contenus, une interface simplifiée, des activités d’auto-évaluation, et un appui constant sur la médiation humaine. Il a été conçu selon trois axes complémentaires :

- la mise en place de parcours de formation courts centrés sur des savoirs de culture générale et des compétences numériques fondamentales ;

- la formation des intervenant·es à la scénarisation pédagogique en contexte contraint ;

- l’expérimentation in situ avec un groupe de personnes détenues, à partir d’un parcours co-construit avec les formateur·rices engagé·es dans le projet.

Cette approche permet d’articuler plusieurs dimensions : un contenu structuré et accessible, une prise en compte de l’hétérogénéité des profils, et surtout une attention portée aux usages réels et aux formes d’apprentissage situées. Elle rejoint ainsi les analyses qui soulignent le rôle central des savoirs expérientiels développés en détention, que ce soit du point de vue des personnes détenues (Salane, 2018) ou des professionnel·les de l’éducation confronté·es à un environnement instable et peu reconnu (Milly, 2004).

L’ingénierie pédagogique devient alors un levier stratégique : pour compenser les ruptures de parcours, contourner les blocages institutionnels, mais aussi et surtout, soutenir une posture dialogique dans la relation éducative. Il ne s’agit pas uniquement de transmettre des savoirs, mais de co-construire les conditions de leur émergence dans un espace où les logiques éducatives, sécuritaires et institutionnelles sont parfois en tension. Cette posture s’inscrit dans la filiation des pédagogies critiques (De Loye, 1975 ; Giroux, 2010) et des méthodologies participatives (Becquet, 2021), qui accordent une place centrale à la parole, à l’expérience et à la capacité d’agir des apprenant·es, y compris dans des contextes hautement régulés.

Enfin, une telle approche appelle une lecture systémique de l’acte d’enseigner en prison : les dimensions pédagogiques ne peuvent être dissociées des politiques publiques, des cultures professionnelles en présence, ni des rapports de pouvoir qui structurent chaque établissement. Concevoir une ingénierie pédagogique adaptée revient ainsi à porter un regard politique sur les conditions d’accès à l’éducation, en prison comme ailleurs, en assumant que tout dispositif pédagogique est aussi un espace de négociation, de reconnaissance ou d’exclusion.

En resituant la conception pédagogique dans son environnement matériel, institutionnel et relationnel, cette section a souligné la complexité du travail éducatif en détention. Reste à comprendre comment ces dispositifs, aussi bien pensés soient-ils, sont effectivement investis, interprétés, négociés dans l’action. La troisième et dernière partie s’attache ainsi à analyser les interactions éducatives en contexte carcéral, à travers une approche située qui prend appui sur des extraits d’un corpus de données audiovisuelles. Il s’agira de mettre en lumière les formes d’ajustement interactionnel, les dynamiques d’engagement, mais aussi les gestes discrets de résistance, de contournement ou de coopération, qui donnent corps à l’activité éducative au quotidien.

Observer les interactions éducatives : une approche située

Dans cette dernière partie, nous proposons une analyse des interactions éducatives en détention, à partir d’une posture située issue des sciences du langage. Il s’agit d’examiner comment les apprentissages prennent forme au sein de configurations pédagogiques spécifiques, en tenant compte des contraintes institutionnelles, des supports numériques mobilisés et des formes d’engagement des acteur·rices.

Quatre entrées structurent cette analyse :

- les principes méthodologiques de l’approche interactionnelle ;

- les phénomènes interactionnels observés dans le corpus ;

- les scènes d’apprentissage contrastées (formelles, non formelles, informelles) ;

- la place de la scénarisation pédagogique et du « webdesign » dans l’architecture de l’expérience éducative.

Une approche interactionnelle et située

L’analyse interactionnelle considère les échanges langagiers comme des pratiques sociales situées. Elle postule que les participant·es disposent de compétences ordinaires pour interpréter leur environnement et organiser leur activité, même en contexte contraint. Observer les interactions éducatives en détention revient alors à analyser non seulement ce qui se dit, mais ce qui se fait avec le langage, les gestes, les regards, les objets.

Cette approche inductive, attentive au détail, permet de saisir la granularité des pratiques : une reformulation, une consigne hésitante, un regard, un silence, une aide discrète entre pairs. Ces microphénomènes sont porteurs d’enjeux éducatifs et relationnels majeurs, notamment dans un cadre marqué par des asymétries statutaires et des règles d’expression implicites. Ils donnent accès à un agir langagier situé, qui mérite d’être reconnu, interprété, transmis.

En contexte carcéral, cette posture critique et située engage aussi une réflexion sur les formes de contrôle de la parole (prises de parole encadrées, lexiques restreints, accès limité aux supports). L’analyse interactionnelle devient alors un levier pour interroger les conditions de participation, les marges de négociation et les dynamiques de reconnaissance dans les environnements d’apprentissage fermés. Elle ne prétend pas à l’exhaustivité, mais vise à éclairer les ajustements locaux, les tensions et les formes de coopération rendues visibles dans les interactions.

Corpus de phénomènes interactionnels

Le corpus recueilli dans le cadre du projet SPOC in Prison constitue le socle empirique de notre analyse. Il comprend environ 15 heures d’enregistrements audio et vidéo, issus de séances pédagogiques dans deux établissements pénitentiaires (un en France, un en Italie), ainsi que des observations ethnographiques et entretiens informels avec les intervenant·es.

Les séances documentées incluent des ateliers numériques déconnectés, des modules de culture générale, des activités d’écriture, ainsi que des échanges spontanés en dehors des temps formels de formation. Cette diversité de contextes permet d’observer un ensemble de phénomènes interactionnels révélateurs des dynamiques pédagogiques en détention :

- des reformulations entre pairs pour s’assurer de la compréhension d’une consigne numérique ;

- des regards alternés entre un·e formateur·rice et l’écran pour solliciter discrètement de l’aide ;

- des silences prolongés, interprétés comme marqueurs d’hésitation, de gêne ou d’autocensure ;

- des gestes d’accompagnement mutuel, comme montrer où cliquer, échanger un mot d’encouragement.

Ces éléments, souvent absents des grilles d’analyse standardisées, témoignent de la mobilisation collective d’une intelligence pratique, au cœur de l’expérience d’apprentissage. Ils montrent que, même dans un environnement contraint, les interactions sont porteuses de savoirs situés.

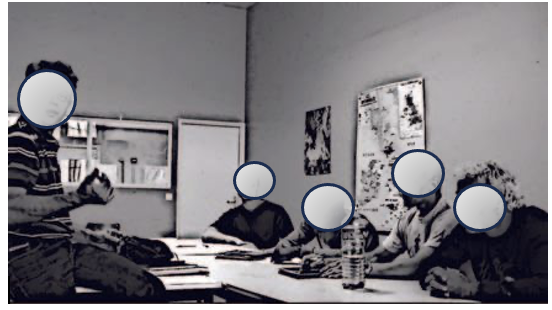

Trois scènes éducatives contrastées

Nous avons relevé trois situations éducatives tirées de notre corpus qui sont présentées à la suite, chacune accompagnée d’un schéma visuel représentatif : la première montre un échange structuré entre un enseignant et deux personnes détenues dans un module d’histoire (éducation formelle) ; la deuxième, un atelier d’écriture où la parole circule librement entre les personnes participantes (éducation non formelle) ; la troisième, une conversation informelle autour de problèmes survenus en détention dans une salle commune, donnant lieu à une conversation spontanée (éducation informelle). Ces scènes, bien que différentes dans leurs modalités, illustrent la continuité des apprentissages à travers des formats et des interactions multiples.

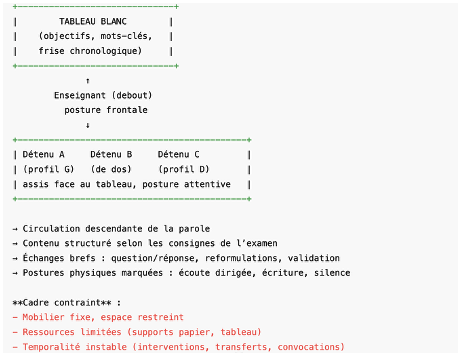

Scène 1 : apprentissage formel – un cours d’histoire (voir l’image 4)

Cette image illustre le cadre institutionnel et normé des apprentissages en prison. L’enseignant, positionné devant un tableau blanc, structure la séance autour d’objectifs pédagogiques précis : transmettre des savoirs, développer des compétences et préparer les détenus à l’examen du brevet des collèges qui sanctionne la fin du cursus scolaire avec l’entrée au lycée.

Ce type de situation, similaire à une salle de classe traditionnelle, repose sur une approche descendante et encadrée. Les interactions entre l’enseignant et les détenus se focalisent sur la clarification des contenus et la progression méthodique vers des objectifs certifiants. Cependant, en milieu carcéral, ces séances de classe sont souvent influencées par des contraintes spécifiques : une temporalité fragmentée par les obligations institutionnelles et un accès limité aux ressources pédagogiques.

Le schéma 1 s’inspire de l’agencement réel observé lors d’un cours d’histoire. L’enseignant organise l’espace autour d’un tableau blanc central, sur lequel sont notés les objectifs du jour. Les personnes détenues sont placées face à lui dans une disposition frontale, caractéristique des formes scolaires traditionnelles. Les échanges restent principalement centrés sur la transmission de contenus, bien que des moments de clarification ou de reformulation puissent introduire des micro-ajustements interactionnels.

Scène 2 : éducation non formelle – atelier de lecture (image 5)

L’éducation non formelle, illustrée par une séance collective de lecture et d’analyse de texte, propose une approche différente. Dans cette situation, les personnes participantes sont réunies autour d’une table, engageant une dynamique plus horizontale et collaborative.

Cette scène se déroule dans un espace aménagé en salle d’activités culturelles ou religieuses. Les personnes participantes sont installées autour d’une table dans une disposition circulaire, propice à la co-construction du sens. La parole circule librement, les documents sont partagés et manipulés collectivement. Cette disposition favorise l’émergence d’un climat de confiance, d’entraide et d’échanges réflexifs, dans un cadre éducatif souple, non hiérarchisé, hors des normes scolaires.

Ces ateliers visent à développer des compétences spécifiques, ici la lecture critique et l’interprétation, tout en offrant un espace de dialogue et d’échange. Ce type d’éducation, bien que moins encadré que l’éducation formelle, reste structuré autour d’objectifs pédagogiques explicites. Il permet de travailler des dimensions transversales, comme l’expression orale, la confiance en soi ou la capacité à argumenter.

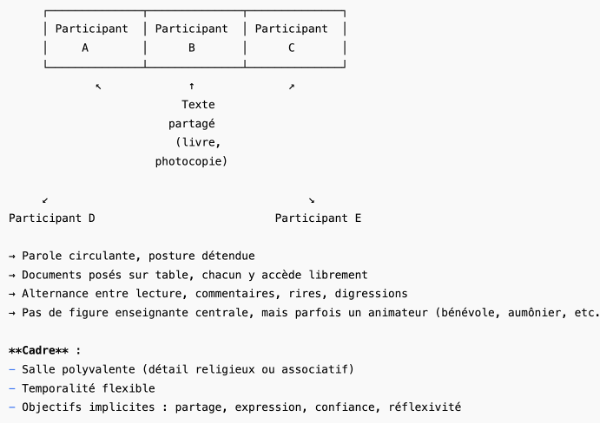

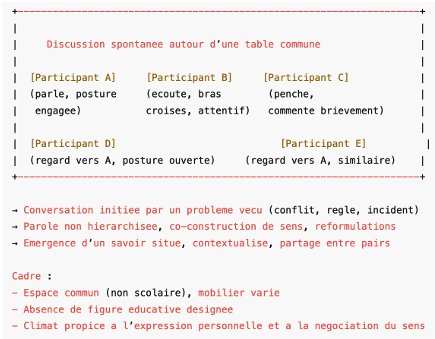

Scène 3 : éducation informelle – discussion spontanée (image 6)

L’éducation informelle se manifeste dans des moments d’interaction spontanés, comme la discussion entre un enseignant et des détenus, capturée dans l’image ci-dessous.

Cette discussion est engagée par les personnes détenues à propos de problèmes survenus en détention avec l’enseignant situé à gauche de l’image. Elle permet d’exposer et parfois trouver des ressources pour la résolution de problèmes. Elle n’est pas directement structurée autour d’un contenu ou d’un objectif pédagogique précis mais cette discussion engrange des formes de savoirs expérientiels (Breton, 2020) et donne lieu à des apprentissages situés.

Ces interactions jouent un rôle fondamental en milieu carcéral, elles permettent aux détenus d’intégrer des savoirs pratiques et sociaux adaptés à leur contexte. Par exemple, discuter de l’actualité ou d’une situation vécue en détention peut devenir un prétexte pour travailler des compétences comme l’analyse critique ou la communication. L’enseignant, en tant que médiateur, accompagne ces modes d’apprentissages en valorisant la participation active et les contributions individuelles.

Dispositif pédagogique et scénarisation : une ingénierie située

L’analyse des interactions ne peut être dissociée de la scénarisation pédagogique et du design des supports. Dans le projet SPOC in Prison, deux enjeux ont été particulièrement déterminants : la structuration des contenus et la médiation humaine. Les modules ont été conçus à partir de séquences thématiques, d’objectifs explicites, et de temps d’appropriation, de production et de synthèse. L’absence de connexion Internet a imposé un format déconnecté mais interactif, intégrant jeux-questionnaires, reformulations et auto-évaluations. Cette modularité répondait à une double exigence : permettre une progression individualisée malgré les temporalités discontinues, et favoriser un engagement autonome, sans recourir à l’évaluation normative.

L’expérience éducative dans le contexte du projet SPOC in prison

L’analyse des interactions éducatives en détention ne peut faire abstraction des conditions concrètes de l’expérience d’apprentissage. Dans le cadre du projet SPOC in Prison, trois dimensions interdépendantes ont été identifiées comme particulièrement structurantes : l’apprentissage, la médiation et l’esthétique de la ressource (voir schéma 4). Ces dimensions dessinent une cartographie critique de ce que signifie « apprendre » dans un environnement fortement contraint.

- Apprentissage : Il s’agit d’un accès aux littératies numériques dans un cadre prescrit, souvent filtré et peu personnalisable. L’apprentissage ne se limite pas à l’acquisition de compétences techniques ; il implique une confrontation à une culture numérique codifiée, dont l’appropriation est inégalement répartie. Les interfaces, peu adaptées aux profils des détenus, représentent une difficulté supplémentaire dans l’engagement des apprenant·es.

- Médiation : L’accompagnement humain se révèle essentiel, bien que fragilisé. Le rôle de l’enseignant·e est central, mais soumis à de fortes contraintes institutionnelles : statut précaire, manque de formation spécifique, surcharge de tâches. L’enseignant devient un passeur (Chantraine, 2003), un acteur clé dans l’ouverture d’espaces de dialogue, de compréhension mutuelle et de revalorisation des savoirs.

- Esthétique de la ressource : Les formes sémiotiques mobilisées (textes, images, vidéos, sons) peuvent offrir des parcours diversifiés et engageants. Toutefois, la matérialité des supports (tablettes bridées, absence de réseau) et l’absence de reconnaissance institutionnelle de ces productions limitent leur portée. Ce qui est perçu comme expressif ou créatif n’est pas toujours légitimé comme éducatif.

Design et accessibilité : de la contrainte à la ressource

Dans ce contexte, le design ne relève pas d’un habillage secondaire : il constitue un élément structurant de l’expérience pédagogique. L’interface développée dans SPOC in Prison a été conçue selon des principes de sobriété, d’intuitivité et de robustesse, afin d’être compatible avec des supports limités (postes bridés, tablettes sécurisées, absence de réseau). Le choix du design répondait à une double exigence :

- Accessibilité : permettre à des publics peu familiers des environnements numériques de naviguer aisément dans les modules ;

- Cohérence pédagogique : organiser les contenus de manière logique, lisible et engageante, malgré la linéarité imposée.

L’arborescence est volontairement restreinte, sans hyperliens ni notifications, pour limiter les erreurs et la dispersion. Cette contrainte devient alors ressource pédagogique : elle concentre l’attention sur l’essentiel, favorise l’approfondissement et rend l’expérience plus lisible. Chaque module intègre des éléments visuels et textuels signifiants, pensés pour établir un lien symbolique avec l’extérieur (figures publiques, références culturelles), tout en valorisant la participation des personnes apprenantes.

La scénarisation au centre de l’expérience apprenante

La scénarisation pédagogique constitue le socle de l’ingénierie développée dans le projet. Il ne s’agissait pas de proposer des contenus figés, mais bien de construire des parcours d’apprentissage modulaires, souples, adaptés aux temporalités carcérales et porteurs de sens. Deux principes ont guidé cette élaboration :

- Clarté et autonomie : les modules sont structurés autour de séquences thématiques comprenant une introduction, des moments d’appropriation (lecture, visualisation), de production (écriture, reformulation) et de réflexion (auto-évaluation, synthèse). L’ensemble vise à renforcer la capacité des participant·es à se repérer, à s’engager activement et à s’évaluer sans recourir à des dispositifs normatifs.

- Progression personnalisée : la modularité permet à chacun de construire son parcours, en fonction de ses besoins, de ses rythmes et de ses préférences. Des activités interactives (jeux-questionnaires, bilans intermédiaires, rétroactions différées) ponctuent les parcours et soutiennent l’engagement.

La scénarisation a été pensée comme un dispositif dynamique, où les contenus pédagogiques, les interactions humaines et les contraintes techniques s’articulent pour faire émerger des expériences d’apprentissage situées, réflexives et potentiellement transformatrices.

Conclusion

Ce travail s’est inscrit dans une double perspective : comprendre les formes d’interaction pédagogique en prison et explorer les conditions de mise en œuvre de dispositifs numériques dans un environnement contraint. À partir de cette focale, cinq axes de réflexion ont émergé, correspondant aux cinq dimensions fondamentales de l’expérience éducative analysée. Les interactions pédagogiques, qu’elles relèvent de l’enseignement formel, d’ateliers non formels ou de conversations informelles, constituent le noyau dynamique de l’apprentissage en détention. Elles sont le lieu où se négocient les contenus, les postures, les rôles et les savoirs et forment un espace de coproduction de significations et de reconnaissance mutuelle particulièrement précieux dans un contexte de rupture biographique et sociale. Penser les formations en prison, c’est donc d’abord penser les formats interactionnels qui les rendent possibles.

La prison, en tant qu’espace institutionnel marqué par l’enfermement, la régulation et la hiérarchie, impose des contraintes majeures à l’usage des technologies numériques. Pourtant, c’est précisément dans ce contexte que des formations numériques peuvent prendre forme à condition d’être pensées depuis le terrain, en lien avec les besoins réels, les conditions d’usage et les écologies locales. La prison n’est pas un « hors numérique » mais un « autre numérique », où les usages, même limités ou détournés, révèlent des formes d’appropriation situées, indicatrices de besoins et de pratiques invisibilisées.

L’expérimentation du dispositif SPOC in Prison a démontré la faisabilité et la pertinence de dispositifs numériques déconnectés, conçus spécifiquement pour les personnes détenues. Ces formats requièrent une ingénierie pédagogique rigoureuse, fondée sur la scénarisation, la simplicité d’usage, l’autonomie des personnes apprenantes et l’anticipation des contextes techniques. Le numérique sans connexion n’est pas un numérique au rabais : c’est un numérique contextuellement pertinent, qui peut devenir un levier de transformation à condition de ne pas reproduire les logiques d’exclusion ou de standardisation.

Au-delà de l’accès aux outils, ce sont les littératies numériques comprises comme pratiques sociales, critiques et créatives, qui donnent sens aux usages éducatifs du numérique. Concevoir des ressources dans cette perspective suppose de prendre en compte les compétences réellement mobilisées par les personnes apprenantes : naviguer, comprendre, créer, dialoguer. Cela implique aussi de reconnaître les formes d’apprentissage invisibles, les savoirs implicites, les détours réflexifs que permettent les outils numériques, même les plus rudimentaires.

Enfin, toute transformation éducative en détention repose sur les acteurs qui la rendent vivante. Les personnes détenues, bien sûr, mais aussi les personnes intervenantes en milieu éducatif, culturel ou associatif, qui assurent la médiation entre les outils, les contenus et les situations. Cette médiation est pédagogique, technique, mais aussi symbolique : elle légitime les savoirs, elle ouvre des espaces d’expression, elle rend possible la réflexivité. Dans un environnement où la parole est régulée, la médiation devient une forme de résistance pédagogique, une manière de réhumaniser les dispositifs.

Références

- Alidières, L. (2025). Une intersubjectivité du carcéral ? Dans L. Rebout (dir.), Comment construire une subjectivité carcérale : un chercheur en prison. Phaneres.

- Alidières, L. et Abbadie, A. (à paraître). La prison à l’ère numérique. Université Tous Terrains.

- Barton, D. et Hamilton, M. (1998). Local literacies: Reading and writing in one community. Routledge.

- Beccaria, C. (2023). Des délits et des peines (traduit de l’italien par M. Chevallier). Flammarion.

- Becquet, V. (dir.). (2021). Des professionnels pour les jeunes : Sociologie d’un monde fragmenté. Champ social éditions.

- Bréant, H. et Contini, L. (2024). L’école en prison. Conditions d’enseignement et expériences scolaires des mineurs détenus (Synthèse du rapport de recherche). Ministère de la Justice, Pôle recherche de la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ).

- Breton, H. (2020). Narration du vécu et savoirs expérientiels. Éducation permanente, 222, 5-10.

- Buckingham, D. (2021). The media education manifesto (2e éd.). Polity Press.

- Chantraine, G. (2003). Prison, Désaffiliation, Stigmates. L’engrenage carcéral de l’ « inutile au monde » contemporain. Déviance et Société, 27(4), 363-387. https://doi.org/10.3917/ds.274.0363

- De Loye, P. (1975). Freire (Paulo). Pédagogie des opprimés suivi de Conscientisation et révolution (trad. du brésilien). Revue française de pédagogie, 30, 62-64.

- Giroux, H. A. (2010). On Critical Pedagogy. Bloomsbury Academic.

- Maulini, O. et Montandon, C. (2005). Le triangle pédagogique : Interactions entre savoirs, élèves et enseignants. Presses Universitaires de France.

- Milly, B. (2004). L’enseignement en prison : du poids des contraintes pénitentiaires à l’éclatement des logiques professionnelles. Administration et Éducation, 104(4), 77–85.

- Rebout, L. (dir.). (2025). Comment construire une subjectivité carcérale : Un chercheur en prison. Éditions Phanères.

- Salane, F. (2018). Être étudiant en prison. L’évasion par le haut. Presses Universitaires de Rennes.

Notes

- Cette expression désigne l’ensemble des contraintes physiques, logistiques et organisationnelles qui encadrent l’enseignement en prison : disponibilité des salles, accès aux supports pédagogiques, présence ou absence d’équipements numériques, gestion sécuritaire des temps et des déplacements, etc. ↩︎

- Michel Foucault, Jean-Marie Domenach et Pierre Vidal-Naquet fondent le Groupe d’information sur les prisons (GIP) le 8 février 1971. ↩︎

- Le Certificat d’aptitude professionnelle (CAP), le Brevet d’études professionnelles (BEP) ou encore le baccalauréat. Ces diplômes correspondent à la fin du collège ou du lycée dans le système éducatif français. ↩︎

- Groupement étudiant national d’enseignement aux personnes incarcérées. ↩︎

- L’ensemble des modules est présenté au lien web suivant : https://www.univ-montp3.fr/fr/international/coop%C3%A9ration-internationale/projets-europ%C3%A9ens-et-internationaux/projet-spoc ↩︎

Autrice

Lucie Alidières

Maître de conférences en sciences du langage

Unité de recherche LHUMAIN

Université de Montpellier Paul-Valéry (France)

lucie.alidieres@univ-montp3.fr

Pour citer cet article

Alidières, L. (2025). Apprendre en détention : interactions pédagogiques et littératies numériques dans un environnement contraint. Apprendre + Agir, édition spéciale 2025, Apprendre et se transformer : pratiques et perspectives internationales sur l’éducation en prison. https://icea-apprendreagir.ca/apprendre-en-detention-interactions-pedagogiques-et-litteraties-numeriques-dans-un-environnement-contraint/