Édition spéciale 2025 d’Apprendre + Agir

Paul Draus

Anna Müller

Résumé

Cet article présente les ateliers « Art & Agency », organisés à l’Université du Michigan-Dearborn, qui ont mobilisé diverses formes de pratique créative et de méthodes dialogiques inspirées du programme d’échange « Inside-Out Prison ». L’objectif était d’inclure diverses communautés dans des conversations sur la créativité, l’empathie et la transformation. À travers l’art visuel, la performance et la narration, les participant·es ont exploré les thèmes de la connexion, de la joie, de la guérison, du rétablissement, de la résilience et du voisinage. Les ateliers étaient animés par des hommes et des femmes anciennement incarcérés favorisant un dialogue inclusif et réduisant les barrières, tant entre communautés qu’au sein des communautés elles-mêmes. Ces expériences ont mis en évidence le potentiel de l’art comme outil d’autonomisation personnelle et collective.

Mots clés : art, agentivité, éducation carcérale, pratique communautaire, pédagogie participative

Introduction : Trois initiatives reliant art, éducation, communauté et des personnes ayant été incarcérées

Au cours des dernières années, l’Université du Michigan-Dearborn est devenue le théâtre d’une série d’initiatives dynamiques qui relient les mondes de l’incarcération et de la liberté. Ces initiatives mobilisent la pratique créative pour transformer la façon dont nous abordons les questions de justice, d’identité et de communauté. Cet article examine l’évolution et les interconnexions entre trois de ces initiatives : le programme d’échange « Inside-Out » (IO), les ateliers « Art & Agency1 » (AA) et les ateliers « Who’s Your Neighbor?2 ». Chaque initiative rassemble des personnes incarcérées ou anciennement incarcérées, des étudiant·es universitaires, des artistes et des membres de la communauté, dans une démarche visant à créer des formes d’éducation et de dialogue plus humaines et inclusives.

Le programme d’échange Inside-Out a d’abord jeté les bases d’une pédagogie transformatrice, en proposant des cours collaboratifs à l’intérieur d’établissements correctionnels du Michigan. En réunissant dans un même espace d’apprentissage des étudiant·es universitaires et des personnes incarcérées, IO a favorisé le co-apprentissage, l’empathie et la réflexion critique sur les systèmes d’incarcération. S’appuyant sur ces fondements, les ateliers « Art & Agency » (AA) ont émergé comme une réponse postpandémique, déplaçant le centre de gravité de la pratique carcérale vers la pratique communautaire. Codirigés par des personnes anciennement incarcérées et des artistes professionnel·les, les ateliers AA mobilisent diverses formes d’expression — arts visuels, poésie, mouvement et performance — pour explorer les thèmes de la résilience, de la guérison et de l’appartenance sociale au-delà du milieu carcéral. Enfin, l’atelier « Who’s Your Neighbor? » (WYN) représente l’initiative la plus récente, qui transpose le modèle collaboratif des ateliers AA dans les espaces publics de Détroit. Tous ces ateliers, co-développés et animés par des ancien·nes participant·es du programme IO, utilisent les arts pour susciter des conversations essentielles sur l’inclusion, la différence et le sens de la reconstruction communautaire après l’incarcération.

Afin de fournir aux lecteurs et lectrices une orientation claire, l’article a été structuré de manière chronologique, retraçant l’évolution de nos initiatives au fil du temps. La première section présente le programme « Inside-Out » (IO), en exposant son histoire, sa structure et son impact transformateur au sein de notre université. Elle met également en lumière la création du « Theory Group » (TG) — un collectif d’ancien·nes étudiant·es d’IO dédié à la formation continue et à l’engagement communautaire — ainsi que les changements apportés à l’initiative face aux restrictions imposées par la pandémie de COVID-19. La deuxième section décrit la création des ateliers « Art and Agency » (AA) à partir des fondements d’IO, marquant le passage d’une salle de classe traditionnelle à une pratique ancrée dans la communauté. Nous y retraçons la genèse et le développement d’AA, en examinant ses racines théoriques dans IO et son rôle dans l’utilisation de méthodes créatives et dialogiques pour humaniser les expériences d’incarcération et d’exclusion sociale. Cette section met aussi en évidence la participation active de personnes anciennement incarcérées à l’animation des ateliers et l’émergence d’une pratique créative partagée comme vecteur de transformation personnelle et collective. La troisième section est consacrée à l’initiative « Who’s Your Neighbor? » (WYN), issue des ateliers AA et d’un dialogue créatif élargi entre différentes communautés. Cette section nous amène au-delà du campus universitaire, détaillant les thèmes et les résultats de rassemblements publics axés sur l’art conçus pour approfondir les réflexions sur la communauté, l’identité et l’appartenance, en particulier pour les personnes touchées par le système judiciaire. Enfin, une quatrième section nous ramène à l’intérieur de la prison, où les approches développées dans le cadre d’AA et de WYN sont réintroduites. Nous y décrivons les efforts déployés pour préserver ces méthodes créatives et artistiques à l’intérieur d’établissements correctionnels, ainsi que les nouvelles expériences pédagogiques et collaborations transfrontalières qui témoignent de leur potentiel transformateur.

Dans la section « Discussion », nous offrons quelques réflexions pédagogiques et théoriques sur l’évolution de nos initiatives, en synthétisant les leçons apprises dans les trois projets. Cette discussion situe nos pratiques dans le cadre de conversations plus larges sur l’éducation, l’agentivité, le rôle de la créativité dans des contextes de contrainte et la remise en question des frontières conventionnelles de l’apprentissage. Dans notre conclusion, nous proposons quelques orientations futures pour ces pratiques, en résumant les principaux points à retenir concernant la valeur de la pédagogie collaborative et créative, les retours des participant·es et les stratégies pour soutenir et élargir ce travail. Parmi ces stratégies figurent une évaluation plus rigoureuse et la création d’un programme d’études flexible et adaptable reliant la prison, la classe et la communauté, tout en établissant des liens et en défiant les confinements physiques, sociaux et conceptuels. En retraçant les trajectoires interdépendantes d’IO, d’AA et de WYN, cet article met en lumière comment les pratiques participatives basées sur les arts, portées par les personnes les plus touchées par l’incarcération, peuvent remettre en question les frontières, favoriser l’empathie et générer une transformation communautaire, à la fois à l’intérieur et au-delà des murs des prisons.

Le programme d’échange en prison Inside-Out et le Theory Group (TG) : des cours en prison à la pratique créative

L’Inside-Out Prison Exchange Program (IO), fondé à Philadelphie, en Pennsylvanie, en 1997, est implanté depuis longtemps à l’Université du Michigan-Dearborn (UMD), en grande partie grâce aux efforts de la professeure Lora Lempert, qui a dirigé la première cohorte dans une prison du Michigan à l’automne 2007. IO est un modèle pédagogique particulier qui réunit des étudiant·es universitaires (« Outside ») et des étudiant·es incarcéré·es (« Inside ») dans une série de séances dialogiques sur un semestre universitaire. Conçu pour humaniser les participant·es à l’intérieur et à l’extérieur, IO favorise l’exploration critique de thèmes académiques, la réflexion structurelle et l’apprentissage par projet. Le succès de ce cours pendant quinze ans a non seulement consolidé les bases de nouvelles classes IO à travers l’État, mais a également inspiré la création du Theory Group (TG), un collectif d’ancien·nes participant·es, composé de membres « Inside » et « Outside » qui soutiennent le programme et conçoivent des événements éducatifs (Draus et Lempert, 2013).

Malgré les défis persistants liés à l’équilibre délicat entre les exigences de l’administration correctionnelle et les priorités changeantes de l’université, le corps professoral d’IO et le TG occupaient, en 2019, une position relativement stable à l’UM-Dearborn : relation solide avec le Michigan Department of Corrections (MDOC), organisation régulière de conférences et d’ateliers, et formation de nouveaux instructeur·rices IO aux niveaux national et international. Malheureusement, la pandémie de COVID-19 a porté un coup sévère au programme. Les cours ont été suspendus, les communications avec les membres du TG incarcérés ont été brusquement interrompues et les formations d’instructeur·rices en présentiel annulées à l’échelle nationale. Au milieu de la peur et de l’incertitude, nous avons cherché à maintenir le lien, par exemple, en envoyant des livres en prison et en partageant nos réactions écrites à ces lectures, quelque chose que nous avions fait lors de nos réunions régulières avant la COVID. À l’occasion, nous obtenions des nouvelles sur les membres de l’intérieur par l’intermédiaire de personnes récemment libérées. Malgré ces efforts, le sentiment de communauté que nous avions bâti demeurait fragile et les tentatives pour le maintenir étaient limitées et éprouvantes.

À l’automne 2020, alors que les cours en prison étaient toujours suspendus en raison de la pandémie, Paul Draus a proposé d’inviter d’ancien·nes participant·es du programme IO à intervenir comme « professeur·es invité·es » lors de séances Zoom avec des étudiant·es universitaires. Il s’agissait d’une réponse créative aux contraintes du moment qui permettait de préserver l’esprit du programme, résumé dans son slogan « Examiner les questions sociales à travers le prisme de la prison ». La classe se réunissait virtuellement une fois par semaine pour des séances de trois heures, durant lesquelles Draus et les professeur·es invité·es (entre autres, Bryan Jones, Jemal Tipton, Kyle Daniel Bey, Chris Delgado et Lynn McNeal) animaient des activités brise-glaces et des exercices inspirés du format IO en présentiel. Cela a offert aux étudiant·es une expérience engageante qui leur a permis de se connecter les uns aux autres alors que tout le monde vivait une nouvelle forme de confinement en raison de la pandémie. Cette adaptation de l’initiative a aussi entrainé une réflexion critique sur la manière de réinventer IO dans des circonstances changeantes. À l’instar du modèle original en présentiel, les réunions virtuelles visaient à favoriser l’espace d’apprentissage idéal décrit par Paulo Freire (1970, 2000), un espace d’apprentissage dans lequel l’autorité se partage et où les frontières entre enseignant·e et apprenant·e s’estompent.

À l’hiver 2022, notre campus a rouvert prudemment et le programme IO a de nouveau changé de forme : les rencontres en personne étaient désormais possibles, mais les prisons demeuraient fermées aux bénévoles. Notre groupe de professeur·es invité·es anciennement incarcéré·es a toutefois continué à s’élargir, avec la participation régulière de Penny Kane, Bryan Jones, Kyle Bey, Lynn McNeal, Tamir (T-MAC) Bell et Jemal Tipton, rejoints ponctuellement par d’autres collaborateur·rices. Nous avons également bénéficié de l’apport de Lacino Hamilton, auteur disculpé et abolitionniste des prisons3 qui soutient que la déshumanisation de la prison ne fait qu’aggraver le mal qu’elle prétend corriger, et Darryl Woods, devenu commissaire de police à Détroit, qui plaide pour une coopération productive entre les forces de l’ordre et la communauté4. Leurs idées et leurs expériences vécues ont ajouté une profondeur émotionnelle et une urgence morale aux discussions, façonnant le rythme de la classe et amenant les étudiant·es à confronter les dimensions éthiques et structurelles de l’incarcération non pas comme des abstractions lointaines, mais comme des réalités vécues au sein de la société américaine.

Plutôt que de centrer le cours uniquement sur l’incarcération de masse aux États-Unis, comme c’est souvent le cas dans IO, nous avons choisi d’articuler le cours autour de l’endurance de l’esprit humain face à des systèmes déshumanisants et de mettre l’incarcération de masse américaine en dialogue avec d’autres contextes historiques d’enfermement et de répression tels que les camps de concentration nazis et les goulags soviétiques, en accordant une attention particulière à l’art produit dans ces conditions. Nous nous sommes appuyés sur un ensemble de textes historiques, sociologiques et théoriques, dont A Just Measure of Pain (1978) de Michael Ignatieff, Surveiller et punir (1977) de Michel Foucault, Here in Our Auschwitz and Other Stories (1946) de Tadeusz Borowski, Territories of Terror (2007) de Svetlana Boym, ainsi que des écrits de Henry David Thoreau, Clarence Darrow, Martin Luther King Jr. et Malcolm X. Le cours a commencé en invitant les étudiant·es à sélectionner une entrée, une réflexion ou une histoire tirée des archives d’écriture de la prison américaine de Hamilton, puis à la lire et à en discuter. Nous avons ainsi suscité une réflexion éthique et historique sur l’expérience de l’incarcération et sur ses liens avec la résistance créative et politique, tout en accompagnant la période d’incertitude du moment postpandémique.

Parallèlement, nous avons maintenu le contact avec les membres incarcéré·es du TG, notamment Big Tone, Julio, Cowboy, Q, Bantu, Tyrone, Justin, Mario, Jay et Steve X. Dès le départ, nous souhaitions favoriser un dialogue entre les participant·es se trouvant à l’intérieur et à l’extérieur de la prison, en partageant des amorces (ou sujets de rédaction) et en invitant les deux groupes à écrire. Par exemple, nous avons demandé à tout le monde d’écrire un court poème qui répond à la question : « Qui suis-je ? ». Voici quelques exemples des premiers poèmes écrits à partir de cette amorce. Ces premières créations ont contribué à réduire la distance symbolique entre « Inside » et « Outside », révélant non pas la position sociale des participant·es, mais leur singularité et leur voix propre.

Je suis un maître du temps

Suspendu dans un espace

Sans air… Je tends la mainJe suis les écritures

Qui décodent des décennies de générations

meurtriesJe suis un métamorphe

En constante évolution dans le

milieu de l’obscurité

Je suis le son du vent

Qui chante le blues à travers

Une famille d’arbres

Je suis la chanson qui joue dans

la voiture à côté de vous

Le passage d’un cours axé principalement sur les prisons et leur impact à un cours centré sur l’art et la pratique créative — envisagés comme moyens de résister aux conditions oppressives et de réinventer les relations sociales — a marqué le début d’une nouvelle approche pour ces ateliers collaboratifs. En voyant comment les œuvres d’art facilitaient les échanges entre les étudiant·es et les professeur·es invité·es, le cours a mis en évidence une vérité que de nombreux pédagogues reconnaissent déjà : le lien profond entre l’expression et l’action, particulièrement dans les contextes d’oppression et de contrainte. Ces conversations dépassaient souvent le cadre du matériel de cours et le thème de l’incarcération pour aborder des thèmes plus larges, tels que la dignité humaine, la liberté et la relation entre l’individu et le collectif. Les étudiant·es ont également eu l’occasion d’apprendre de professeur·es invité·es anciennement incarcéré·es comment l’art peut devenir un outil de réappropriation du sens, d’affirmation de soi et de remise en question des systèmes, tout en favorisant une réflexion partagée sur l’humanité commune, même au sein de conditions déshumanisantes.

Source : Zenon Sommers et Bella Martincic

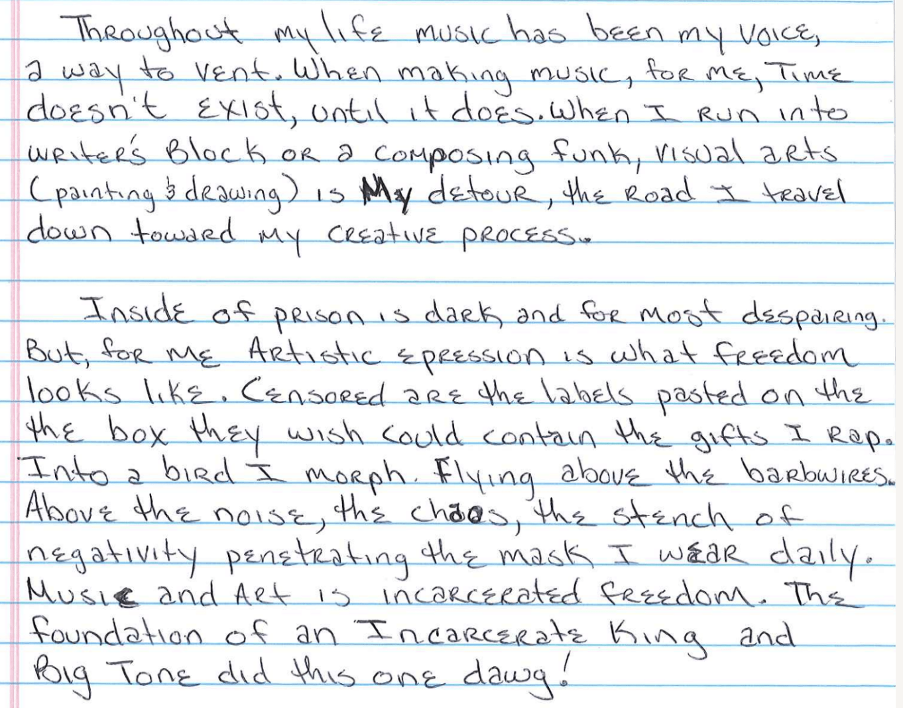

De cette façon, l’expérience de classe a fait écho à une vérité plus profonde : même dans des conditions de contrainte extrême, les gens trouvent des moyens de résister, de se souvenir et de se réinventer eux-mêmes ainsi que le monde qui les entoure. Comme l’a exprimé Big Tone, l’un des membres encore incarcérés du Theory Group :

Source : Paul Draus, texte de Tony Tard

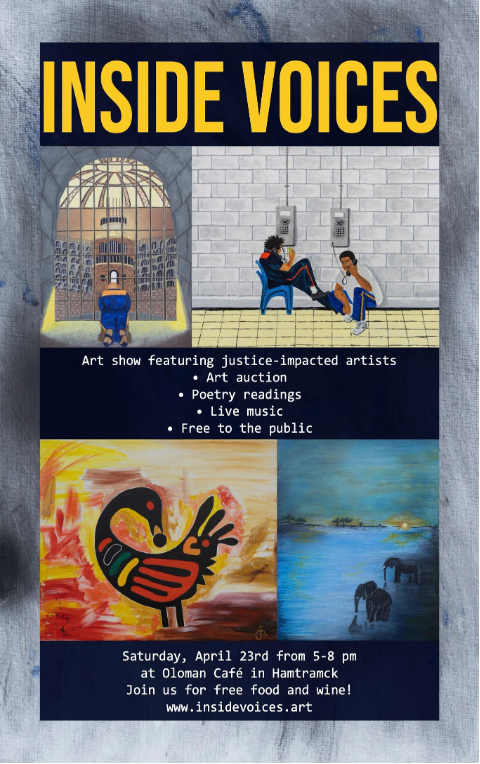

Le cours s’est conclu par une exposition d’art à l’Oloman Café and Gallery à Hamtramck, au Michigan, où les proches des artistes incarcéré·es ont lu leurs poèmes, tandis que leurs peintures étaient exposées et vendues, les profits étant reversés à un organisme local de défense de la réinsertion. Les étudiant·es universitaires ont également été invités à rédiger des « Shining Moments Haiku », de courts poèmes qui reflètent leur expérience du cours. Ces haïkus ont mis en évidence leurs réflexions sur l’incarcération, mais aussi le sentiment d’appartenance et de communauté qui s’était formé au fil du semestre, comme en témoignent les exemples ci-dessous :

Les étrangers deviennent amis

Alors qu’ils aiment les histoires racontées

Fleurs, musique, voixCercle de rire

Créer des liens entre ceux et celles qui jamais

Ne se seraient rencontrés autrementLeurs histoires commandent

À vous, d’écouter et de réfléchir

Aux voix inaudiblesCe que nous pensons être vrai

À propos de l’incarcération

Ne pourrait être plus faux

Penny Kane, l’une des professeur·es invité·es anciennement incarcéré·es, a décrit l’expérience avec force : « Ce cours a secoué mon monde. Les étudiant·es m’ont époustouflée. Ce que vous apprenez ici, surtout des gens qui l’ont vécu, vous ne le trouverez jamais dans un manuel. » La classe a encouragé les étudiant·es à briser les stéréotypes, à s’engager profondément dans l’expérience vécue des autres et à voir l’incarcération non pas comme un problème abstrait, mais comme une crise humaine. Comme l’a dit un étudiant, citant un professeur invité : « Ce n’est pas si grave. Ces systèmes ont été créés et s’ils ont été créés, nous pouvons les changer. »

Les ateliers Arts and Agency (AA) : Pratique créative dans la communauté

Il régnait dans ce cours d’IO post-COVID une énergie concentrée, une ouverture d’esprit et un sentiment d’objectif partagé que nous étions réticent·es à laisser s’éteindre à la fin du semestre. Inspiré·es par cette expérience, nous avons proposé une série d’ateliers avec un format similaire, mais ouverts à une communauté plus large, et pas seulement aux étudiant·es inscrit·es à un cours d’un semestre. Plutôt que d’être dirigés par des instructeur·rices, ces ateliers seraient animés par des artistes invité·es et des personnes ayant été incarcérées, créant ainsi un espace où l’art, la narration et la réflexion pourraient continuer à favoriser le dialogue et la connexion.

Les ateliers AA se sont ainsi imposés comme la suite logique du projet : un moyen de maintenir notre élan et de rendre accessible au-delà de la salle de classe universitaire le potentiel transformateur de l’IO. Les thèmes qui résonnaient profondément dans le cours IO — la résilience, l’identité et la guérison — sont devenus la base de ces ateliers conçus pour étendre le dialogue et la pratique créative à la communauté. Lancés à l’automne 2023, avec le soutien du programme Arts in the Curriculum de l’Université du Michigan, les ateliers AA se tenaient deux fois par mois au Office of Metropolitan Impact/Ford Collaboratory sur le campus de l’UMD. Ils étaient ouverts aux étudiant·es, aux membres de la communauté et au grand public.

Chaque séance a été organisée autour de thèmes généraux et inclusifs, tels que la peur, la joie, la connexion, l’espoir, la guérison, l’innovation, la résilience et la restauration. Des artistes de la région métropolitaine de Détroit ont été invité·es à animer des ateliers individuels et des séances de suivi. Parmi eux et elles, la poétesse Kristin Palm, la peintre Sabrina Nelson, le dramaturge Shawntai Brown, les conteur·euses Shannon Caason et Jeremy Hansen, le sculpteur Aaron Kinzel, les photographes Khary Mason et Romaine Blanquart, les danseur·ses Joshua Bisset et Laura Quatrocchi du Shua Group, ainsi qu’Olatz Gorrotxategi, actrice et metteuse en scène espagnole. Chaque séance a été coanimée par des personnes ayant été incarcérées, issues du même groupe qui avait agi à titre de professeur·es invité·es dans notre cours IO.

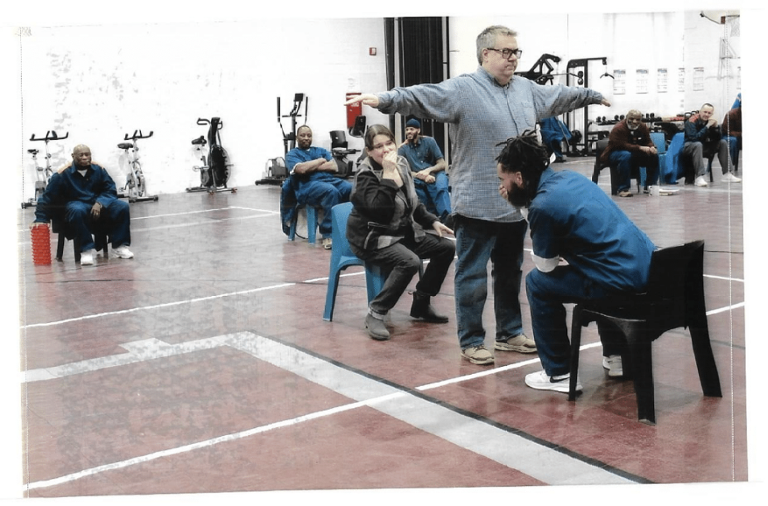

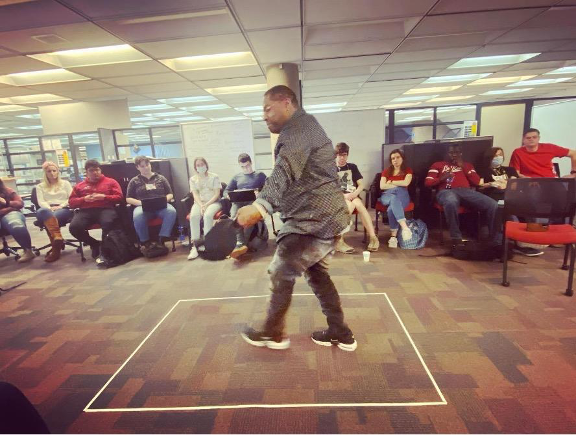

Les personnes animatrices ont introduit chaque thème en ancrant la réflexion dans leur expérience vécue (en prison et après la prison). Par exemple, lors d’ateliers de poésie avec Kristin Palm, elles ont souligné l’importance de l’écriture et de l’expression concise des émotions ; au cours des séances axées sur le mouvement, menées par Joshua Bisset et Laura Quatrocchi, elles ont évoqué les restrictions imposées à la liberté physique en détention et ont invité les participant·es à réfléchir à la signification du mouvement dans leur propre vie (voir la figure 3). Lors d’un atelier sur la guérison avec Sabrina Nelson, les participant·es se sont imaginé·es comme des herbes médicinales qu’ils ou elles ont ensuite représenté·es visuellement ; dans un atelier de théâtre, nous avons utilisé des techniques du théâtre de l’opprimé pour exprimer nos émotions et partager nos inquiétudes, tout en créant un espace pour la joie et le jeu. Tous les ateliers se concluaient par un débreffage, au cours duquel les participant·es se réunissaient pour intégrer l’expérience et discuter de ce qu’ils et elles avaient appris — à la fois sur eux-mêmes et sur les enjeux sociaux explorés à travers l’art.

Source : Anna Müller

L’un des ateliers les plus percutants s’intitulait « L’art de la conversation », dirigé par Khary Mason et Romain Blanquart. Ils nous ont invités à réfléchir à ce que signifie vraiment engager une conversation et aux multiples formes que peut prendre le dialogue. Avant d’entreprendre des exercices de photographie, Khary et Romain nous ont guidés à travers un exercice conçu pour révéler l’importance du dialogue. Chacun·e de nous porte des stéréotypes — des hypothèses sur différents groupes de personnes — qui peuvent façonner nos perceptions de manière inconsciente et nuisible. S’il peut sembler plus simple d’accepter ces stéréotypes, ils nuisent non seulement aux personnes que nous jugeons, mais aussi à notre propre capacité d’empathie et de compréhension. C’est par un dialogue intentionnel et ouvert, notamment avec ceux et celles envers qui nous entretenons des préjugés, que nous commençons à désapprendre ces réflexes et à voir les autres dans toute leur complexité et leur humanité.

Pour rendre cet apprentissage tangible, les animateur·rices nous ont demandé de faire équipe avec quelqu’un que nous ne connaissions pas bien et de pratiquer l’écoute attentive, en parlant à tour de rôle pendant plusieurs minutes sur un thème personnel pendant que l’autre personne restait pleinement présente. Nous avons ensuite réfléchi ensemble à ce qui favorisait la compréhension mutuelle : le ton de la voix, le langage corporel, la patience d’accueillir le silence et la disponibilité à entendre l’expérience d’autrui sans la filtrer à travers nos propres cadres de référence. Ainsi, la conversation elle-même est devenue un miroir du travail de perception : tout comme un portrait photographique n’est jamais qu’une simple image, mais une superposition d’émotions, de récits et de présences, chaque personne est multidimensionnelle, exigeant temps, attention et soin pour être vraiment perçue.

Chaque atelier a créé un espace de communauté et de dialogue transformateur, où la pratique créative était envisagée comme un processus profondément humanisant, plutôt que comme une poursuite individualiste. En effet, les ateliers eux-mêmes étaient ancrés dans des pratiques spécifiques et incarnées. Chaque séance commençait par un partage personnel d’un·e animateur·rice ayant été incarcéré·e, qui reliait le thème de l’atelier à un aspect concret de la vie en prison : les limites imposées à l’expression émotionnelle, la signification de petits gestes comme un câlin, ou encore les restrictions imposées au mouvement. Lors d’un atelier, nous avons discuté des difficultés d’accès aux objets essentiels qui rendent la vie quotidienne supportable en détention, en soulignant les écarts marqués entre les établissements pour hommes et pour femmes ; dans un autre, les animateur·rices ont évoqué les effets néfastes de la privation sensorielle. Ces récits personnels ont ouvert l’espace créatif et orienté les exercices qui ont suivi — qu’il s’agisse de poésie, de photographie, de mouvement ou de théâtre — en les enracinant dans des réalités vécues de contrainte et de survie. À partir de cette base, les personnes participantes ont pu s’engager non pas en tant qu’observatrices détachées, mais en tant que cocréatrices, réfléchissant à la liberté, à la guérison et à la communauté d’une manière profondément relationnelle et transformatrice. Ainsi, les ateliers AA ont offert un modèle de ce à quoi pourrait ressembler une société plus humaine et inclusive; une société où la dignité est affirmée, l’écoute devient prioritaire et la créativité se transforme en voie partagée vers la compréhension et les changements sociaux.

Un des étudiants a réfléchi aux ateliers AA plus d’un an après avoir obtenu son diplôme de l’Université et il a dit :

J’ai adoré le fait que ce soit une communauté immédiate. Chaque atelier était libérateur dans la façon dont les expressions et les conversations honnêtes se déroulaient de manière si naturelle. J’ai l’impression que nous n’avons pas souvent l’occasion d’avoir des dialogues aussi ouverts et sûrs. Cela a été un moment fort de ma semaine. Mon atelier préféré a été l’atelier de photographie en deux parties, où nous avons formé des binômes pour réaliser des portraits, puis nous avons utilisé un appareil photo jetable pour capturer nos vies jusqu’à la prochaine rencontre. C’était émouvant de voir les portraits et d’entendre les autres décrire leur perception de notre essence et de notre personnalité, tout comme les messages écrits qu’ils ont ajoutés. Prendre des clichés de ma vie et les imprimer m’a rappelé les petites choses simples qui me rendent heureux.

Who’s Your Neighbor ? (WYN) : Élargir le dialogue créatif entre les communautés

Avec AA, nous avons développé une approche collaborative efficace pour travailler avec les étudiant·es, les participant·es communautaires et les artistes invité·es, en mettant l’accent sur l’expérience de l’incarcération ou d’autres formes d’exclusion sociale, tout en favorisant l’empathie au-delà des frontières sociales. Nous avons ensuite décidé d’aller plus loin et d’étendre ce modèle à des espaces communautaires plus vastes et plus diversifiés. L’équipe d’animateurs et d’animatrices ayant été incarcéré·es a choisi le thème « Who’s Your Neighbor? parce qu’il permettait d’interroger les dynamiques de distance sociale, d’appartenance et d’altérité qui traversent la vie quotidienne dans les communautés où ils et elles retournaient. Ce thème résonnait aussi profondément avec l’expérience de l’incarcération elle-même : dans des espaces de confinement extrême, connaître et comprendre ses voisin·es devient littéralement une stratégie de survie.

Bien qu’ils ne soient plus directement centrés sur l’expérience ou l’impact de la prison, ces nouveaux ateliers ont tous été animés par des hommes et des femmes anciennement incarcéré·es (souvent des ancien·nes du programme IO), aux côtés d’artistes professionnel·les dont les pratiques créatives interrogeaient des questions telles que : Qui sont vos voisin·es ? Pourquoi nous en soucions-nous ? Pourquoi en incluons-nous certain·es et en excluons-nous d’autres ? Cette série de six ateliers s’est déroulée d’octobre 2023 à avril 2024 avec le soutien du Engage Detroit Workshop Program de l’Université du Michigan et de l’Office of Community Engaged Learning (OCEL) de l’UM-Dearborn. Elle a été créée en partenariat avec plusieurs organismes communautaires, comme InsideOut Literary Arts et le Youth Justice Fund.

Dans les ateliers WYN, des groupes de participant·es issu·es d’horizons divers – étudiant·es, membres du personnel et professeur·es d’université, personnes ayant été incarcérées, jeunes de villes et de banlieues, décideur·es, membres des forces de l’ordre, artistes et autres membres des communautés de Détroit — se sont engagé·es dans diverses pratiques artistiques créatives conçues pour stimuler la conversation, le partage, la compréhension et la collaboration. Sous la direction d’animateurs et d’animatrices formé·es à divers arts expressifs, les participant·es ont tissé des liens au-delà des frontières, s’ouvrant à des échanges sincères sur les inégalités structurelles et leurs liens avec les expériences vécues du système carcéral aux États-Unis.

L’initiative comprenait un atelier axé sur la danse et le mouvement à l’Andy Art Space dans le « north side » de Détroit, un atelier de création musicale mené par Neptune XXI au Detroit Center de l’Université du Michigan et un atelier de contes et de poésie au Hannan Center, un organisme de services aux personnes âgées situé dans le centre-ville de Détroit. Ce dernier atelier, dirigé par Jassmine Parks, éducatrice et championne de poésie slam, a utilisé du fil coloré comme dispositif participatif pour délimiter des « quartiers » symboliques au sein d’un public diversifié selon l’âge, le genre et l’origine ethnique. Cette mise en scène a invité les participant·es à réfléchir à la façon dont ils et elles perçoivent la différence et la similitude (voir la figure 4 ci-dessous). Dans leurs groupes ou « quartiers », les participant·es ont répondu aux questions suivantes :

- Avez-vous de bon·nes voisin·es ? Qu’est-ce qui vous fait dire cela ?

- Vous considérez-vous comme un·e bonn·e voisin·e ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

- Qui aimeriez-vous voir emménager à côté de vous ?

- Vous êtes-vous déjà disputé·e avec un·e voisin·e ?

- Avez-vous déjà partagé un repas avec votre voisin·e ?

- Avez-vous déjà fait — ou reçu — un geste de gentillesse dans votre quartier ?

- Avez-vous déjà eu ou avez-vous déjà été un·e voisin·e curieux·se ?

Source : Paul Draus

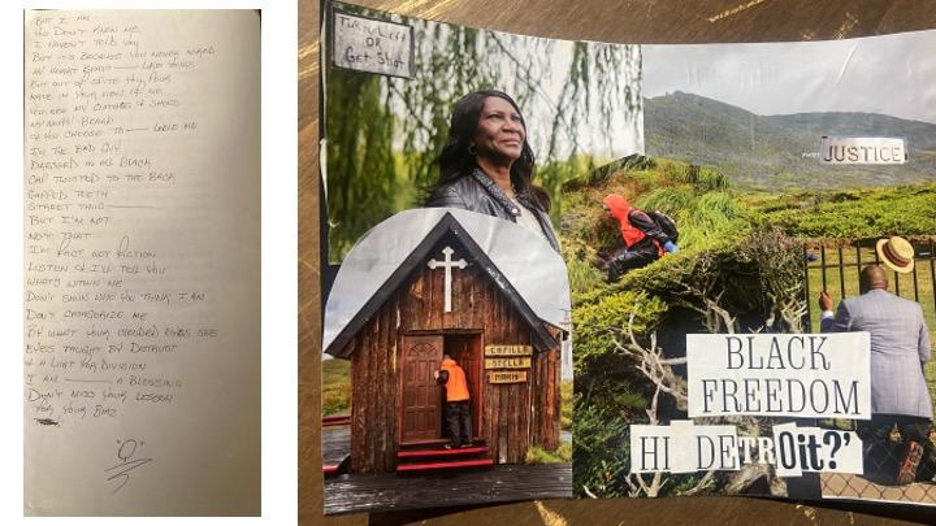

En mars 2024, nous avons organisé un atelier WYN à Equity Alliance, dans l’ouest de Détroit, mettant en vedette Robin M. Wilson, artiste de collage et entrepreneur. À l’aide d’exemples tirés de ses propres œuvres, Wilson a guidé les participant·es dans l’exploration du collage comme moyen d’expression identitaire et culturelle, ainsi que comme outil de réflexion sur la notion de communauté. Penny Kane, étudiante à l’UMD, a animé l’atelier, qui a réuni une vingtaine de participant·es de Détroit, Dearborn et Inkster. Ensemble, ils et elles ont créé leurs propres collages tout en contribuant à une œuvre collective explorant le thème de la communauté. Les participant·es ont travaillé en groupe autour de tables couvertes de matériel de collage et, à la fin de l’atelier, chacun·e a été invité·e à présenter son collage au groupe. Q, artiste et membre du Theory Group (TG) ayant été incarcéré, a partagé son œuvre et évoqué les sentiments ambivalents qu’il a ressentis en revenant dans sa ville natale de Détroit après sa libération.

Source : Paul Draus

Les images de son œuvre traduisent un sentiment de recherche, une quête de retour « à la maison » — non pas seulement à un lieu physique, mais à un espace de liberté et de lien communautaire. Le texte accompagnant le collage de Q se lit comme suit :

Mais je suis

Tu ne me connais pas

Je ne vous l’ai pas dit

Mais c’est parce que vous n’avez jamais demandé

Mon cœur bat—comme le vôtre

Mais par dépit vous versez

La haine dans votre vision de moi

Tu vois mes vêtements et mes chaussures

Ma barbe crépue

Et vous choisissez—de m’étiqueter

Je suis le Méchant,

Tout de noir vêtu

Casquette à l’envers

Dents écartées

Voyou de rue—-

Mais je ne le suis pas

Pas ça

Je ne suis pas une fiction

Écoutez et je vous le dirai

Ce qu’il y a en moi

Ne fuyez pas celui que vous pensez que je suis

Ne me catégorisez pas

Par ce que vos yeux embués voient

Des yeux formés par Détroit

et un désir de division

Je suis—–une bénédiction

Ne manquez pas votre leçon

Pour vos préjugés

« Q »

Comme pour les ateliers AA, ces ateliers de mars 2024 ont abordé les thèmes de l’identité et de l’appartenance par rapport à l’altérité et à la division, mais à travers les luttes quotidiennes des individus locaux.

Retour à l’intérieur : Intégrer de nouvelles approches dans les milieux correctionnels

Après avoir travaillé à la création d’une communauté à l’extérieur avec le soutien de personnes anciennement incarcérées, nous avons décidé de « boucler la boucle » et d’organiser en février 2025 un atelier AA au sein de l’établissement correctionnel de Macomb avec les autres membres du Theory Group (TG). Nous avons recommencé à enseigner à l’intérieur de la prison en 2023, bien qu’il ait fallu plus de temps pour reprendre les réunions avec le TG. Heureusement, plusieurs de ses membres ont depuis été libéré·es de prison et se sont joints à nos ateliers AA à l’extérieur. À mesure que les ateliers AA, animés par des artistes, éclairaient notre enseignement, nous avons intégré davantage de pratiques créatives incarnées dans notre travail au sein de l’établissement. Nous croyons que le mouvement et l’expression corporelle peuvent ouvrir de nouvelles voies de réflexion et d’engagement — des approches qui nous attirent particulièrement à mesure que nous explorons des possibilités plus profondes de dialogue et de transformation dans les espaces carcéraux.

Lors des Rencontres internationales sur l’éducation en prison qui se sont tenues à Montréal, au Québec, en octobre 2024, nous avons organisé un atelier AA fondé sur le « speed collaging » — une méthode participative permettant d’impliquer le public dans un processus de construction communautaire et de susciter le dialogue à travers la création. Nous avions développé cette technique avec Penny, l’une de nos professeur·es invité·es, lors de la conférence du 25e anniversaire du programme Inside-Out à Philadelphie (Pennsylvanie), en novembre 2023, ainsi que lors d’un atelier du Creativity Lab à l’Université du Michigan-Ann Arbor en mai 2024. À Montréal, nous avons également pu participer à une séance animée par des membres du programme Walls To Bridges (W2B), un « cousin » canadien d’IO basé à Toronto. Leur approche nous a profondément inspirés, au point où nous avons entamé une conversation collaborative sur place et invité Hope McIntrye, instructrice W2B et professeure agrégée de théâtre à l’Université de Winnipeg, à venir au Michigan et à partager quelques techniques théâtrales (malheureusement, les ancien·nes membres incarcéré·ées du W2B ne peuvent pas encore franchir la frontière américaine).

Avec les conseils de Hope McIntyre, les membres du TG de l’établissement correctionnel de Macomb ont planifié et animé un atelier de trois heures réunissant environ une trentaine de personnes incarcérées. Il s’agissait d’un programme ambitieux qui comprenait trois phases. Pour la première phase (première heure), les membres du TG ont dirigé de petits groupes de participant·es à travers une série d’exercices théâtraux. Parmi ces derniers, il y avait Busy Restaurant, dans lequel les participant·es animaient un espace fictif par des gestes improvisés et des interactions imaginaires, explorant la conscience spatiale et la co-construction d’un environnement commun. Il y avait aussi Find Your Partner, qui invitait des duos à reconnecter à l’aide d’indices non verbaux (sons ou mouvements), afin de développer la sensibilité, la concentration et la vulnérabilité ludique. Slow Motion Race était un exercice qui invitait les participant·es à résister à l’urgence et à vivre le temps autrement, avec plus de contrôle, d’attention et de réflexion incarnée. Pour Tableaus, de petits groupes formaient, avec leur corps, des scènes figées incarnant des concepts abstraits (l’injustice, la communauté, l’espoir), stimulant ainsi l’interprétation collective et la pensée symbolique. Le dernier exercice, Three-Legged Monster, mettait au défi des trios de se mouvoir comme une seule entité dans la pièce, favorisant la coordination non verbale et la confiance.

Pour la deuxième phase (deuxième heure), chaque groupe a reçu une histoire originale à lire et à interpréter, en s’appuyant sur les techniques théâtrales apprises lors des exercices précédents. Ces récits avaient été écrits par les membres du TG eux-mêmes, inspirés de leurs expériences personnelles avant et après l’incarcération. L’une de ces histoires, intitulée « The Lion », retraçait le parcours d’un homme qui, dès son jeune âge, avait dû protéger ses frères et sœurs — d’abord à la maison, puis dans la rue.

Sa propension à la violence, née de la nécessité de défendre les autres, l’a rapidement conduit en prison. C’est là qu’il s’est transformé en mentor, cherchant à protéger les jeunes hommes incarcérés non plus par la force, mais par l’éducation. Il écrit : « Vous essayez de les aider, vous savez, parce que beaucoup d’enfants aujourd’hui n’ont pas de modèles. » Le groupe chargé de cette histoire a trouvé un moyen d’exprimer ce voyage de transformation sans mots, à travers le mouvement et l’expression non verbale.

Enfin, au cours de la troisième heure, les participant·es ont présenté leurs scènes à l’ensemble du groupe (voir la figure 6). Après chaque courte performance, le public a eu l’occasion d’entrer dans la scène et de modifier un élément clé susceptible de transformer le dénouement du récit. Par exemple, dans « The Lion », un membre du public est intervenu pour interrompre un acte de violence dans le quartier, le remplaçant par un geste de soin et de solidarité communautaire. Ce petit changement a donné au jeune protagoniste d’autres options que celles qui mènent à l’incarcération. S’en est suivi un dialogue collectif sur le rôle du choix (ou de l’agentivité) dans la formation de trajectoires individuelles et collectives. Ainsi, l’art — en l’occurrence le théâtre — est devenu un véhicule de représentation, de réflexion (pour envisager différentes alternatives) et de transformation.

Source : Derrious Lambert

Discussion : Réflexions pédagogiques et perspectives théoriques

Le titre complet des ateliers AA était « Art et agentivité de l’intérieur vers l’extérieur : créer un espace pour le dialogue critique et l’expression émotionnelle par la pratique créative ». Inspiré à l’origine par IO, AA explorait comment la pratique créative peut mettre en lumière les inégalités sociales, tout en favorisant la transformation intérieure et en renforçant l’agentivité et la capacité d’agir des participant·es dans le monde. Comme l’a dit Paulo Freire : « Exister, humainement, c’est nommer le monde, le changer… Dire ce mot n’est pas le privilège de quelques personnes, mais le droit de chacun·e » (1970, 2000, p. 88). Dans cet esprit, AA affirmait également que l’art n’est pas seulement esthétique, mais aussi profondément politique, surtout lorsqu’il était cocréé par des personnes dont la vie a été façonnée par des systèmes de confinement.

Les ateliers WYN ont étendu cet environnement d’apprentissage dynamique à divers espaces communautaires, tout en mettant l’accent sur la pratique créative comme forme d’éducation critique. À ce stade, nous avions développé une approche efficace pour travailler avec des étudiant·es, des participant·es communautaires et des artistes invité·es, en valorisant l’expérience de l’incarcération ou d’autres formes d’exclusion sociale et en favorisant l’empathie au-delà des frontières sociales. Grâce à une brève immersion dans divers arts expressifs, les participant·es ont pu s’engager dans des exercices et des dialogues favorisant la connexion, l’ouverture, le partage et la compréhension des inégalités sociales, notamment celles liées aux expériences du système carcéral aux États-Unis.

L’un des principaux fondements théoriques des ateliers AA réside dans leur ancrage dans les savoirs incarnés et expérientiels, en particulier ceux transmis par les animateur·trices ayant connu l’incarcération, dont plusieurs sont issus du programme Inside-Out. Ces animateur·trices ouvraient chaque séance par des récits personnels ou des exercices participatifs qui reliaient le thème de l’atelier à leur expérience vécue en milieu carcéral. Ce faisant, ils recadraient les gestes quotidiens, tels que le toucher, les accolades, l’écoute active ou la conversation interpersonnelle, en actes de résistance face à un régime carcéral qui discipline le corps et contrôle l’intimité. Dans des environnements aussi contraints, ces actions apparemment banales acquièrent une portée accrue, devenant ce que Michel de Certeau (1984) désigne comme des « tactiques » de survie et de subversion : de petits actes qui permettent de retrouver momentanément son autonomie dans un espace structuré par le contrôle.

Ce recadrage s’appuie sur la théorie des « transcriptions cachées » de James C. Scott (1990), qui décrit les formes subtiles et quotidiennes de résistance employées par les groupes dominés au sein de systèmes de pouvoir. Scott souligne que de tels actes — qu’il s’agisse de satire, de prière, de soutien émotionnel ou de mémoire culturelle — ne sont pas de simples symboles, mais des stratégies actives permettant de préserver l’individualité, la solidarité et l’agentivité morale. Dans le contexte des ateliers AA, les récits et les pratiques des animateur·rices ont mis en évidence que des actes créatifs, tels que l’écriture, le dessin ou la performance peuvent, eux aussi, fonctionner comme des contre-discours : des façons d’affirmer son identité et son humanité dans des espaces conçus pour les étouffer. Ces formes d’expression, bien que souvent ignorées ou sous-estimées par les autorités institutionnelles, constituent des manifestations d’agentivité sociologiquement significatives, qui résistent à l’effacement de la subjectivité.

Le programme IO et les ateliers AA/WYN s’inspirent profondément de la critique formulée par Paulo Freire à l’égard du « modèle bancaire » de l’éducation (1970, 2000), qui conçoit les étudiant·es comme de simples réceptacles passifs du savoir. À l’inverse, les trois initiatives s’appuient sur la vision freirienne d’une pédagogie dialogique, où l’apprentissage émerge de la recherche collective, de la vulnérabilité partagée et de la réflexion critique (Weil Davis et Roswell, 2013). Dans ce cadre, les animateur·rices et les participant·es coconstruisent les connaissances, effaçant les hiérarchies entre enseignant·e et apprenant·e, et transformant la classe en un espace d’exploration partagée.

L’épistémologie de Freire est enrichie ici par la théorie de la pédagogie incarnée de Sherry Shapiro (1999), qui dénonce la marginalisation du savoir corporel dans les systèmes éducatifs traditionnels. Shapiro soutient que les pédagogies dominantes perpétuent les dualismes cartésiens — l’esprit sur le corps, la raison sur l’émotion — qui consolident les hiérarchies institutionnelles et suppriment les autres modes de connaissance. En intégrant le mouvement, la performance et l’improvisation corporelle, les ateliers AA/WYN mettent en œuvre une contre-pratique éducative : ils réaffirment le corps comme site de connaissance, de ressenti et d’action, et redonnent la dignité aux personnes dont le savoir incarné a été criminalisé ou ignoré. En plaçant ces modalités au cœur de l’apprentissage, les ateliers AA/WYN non seulement démocratisent l’espace d’apprentissage, mais instaurent également une forme de pédagogie affective, relationnelle et transformatrice.

La présence à l’extérieur d’ancien·nes d’animateur·rices ayant connu l’incarcération est particulièrement importante. À l’intérieur de la prison, l’intensité des interactions est amplifiée par le contexte même — l’absence de distractions technologiques, l’enfermement dans un espace limité avec des personnes souvent perçues comme essentiellement « autres » et la conscience des conséquences sociales de l’incarcération. À l’extérieur de la prison, ces mêmes individus, désormais libres mais portant le poids de leur expérience et de la stigmatisation qui l’accompagne, agissent comme coéducateurs·rices. Ce faisant, ils remettent en question les hiérarchies du savoir et redéfinissent les formes d’expérience légitimes dans les milieux éducatifs. Les activités de l’atelier ont mis l’accent sur la vulnérabilité, la reconnaissance mutuelle et l’incarnation comme outils pédagogiques. Dans une société qui marginalise ou criminalise souvent certains corps, inviter le mouvement et l’expression corporelle dans les espaces éducatifs constitue en soi un acte radical. L’utilisation de la narration collaborative, de l’art visuel et de l’expression théâtrale a permis aux participant·es d’explorer des paysages émotionnels et des questions sociales de manière accessible, personnelle et transformatrice — en maintenant un lien conscient avec l’expérience de l’incarcération, mais sans s’y réduire. Ces pratiques ont plutôt visé à incarner son contraire : une communauté d’individus libres de créer, de s’associer et d’agir ensemble dans le monde.

Dans ce cadre, l’agentivité se comprend comme étant située et relationnelle, existant dans une dialectique avec les structures de contrôle. Même les décisions les plus modestes peuvent constituer des actes d’agentivité qui résistent subtilement à la logique des systèmes oppressifs. Le concept d’institution totale d’Erving Goffman (1961) éclaire cette dynamique : les institutions, telles que les prisons, asiles ou camps visent à effacer l’identité et l’autonomie, mais les individus y développent néanmoins des stratégies d’adaptation et des formes de résistance symbolique (rôles informels, sous-cultures). Dans les camps de concentration, par exemple, des chants collectifs, des gestes d’entraide ou des activités éducatives clandestines constituaient des formes d’agentivité (limitée), car ils représentaient des moyens d’affirmer son humanité dans des conditions extrêmes. Dans les prisons américaines contemporaines, ces stratégies d’adaptation ont pris d’autres formes. Lors d’un atelier, Lacino s’est tenu debout dans un rectangle sur le sol qui illustrait les dimensions exactes d’une cellule d’isolement. Il a ensuite montré comment, dans un espace aussi exigu, il parvenait à persister et à résister en parcourant la cellule, en exerçant son corps et en mobilisant son imagination pour recréer le mouvement et la liberté au cœur même du confinement (voir la figure 7). Sous cet angle, les ateliers eux-mêmes deviennent une forme d’agentivité : un contre-espace affirmé face aux logiques d’altérisation qui structurent les systèmes oppressifs, y compris — mais pas exclusivement — ceux de l’incarcération.

Source : Paul Draus

Conclusion et orientations futures

Les ateliers « Arts & Agency » et « Who’s Your Neighbor? », ancrés dans le modèle Inside-Out et coanimés par des personnes anciennement incarcérées et des artistes professionnel·les, ont démontré qu’un dialogue constructif et une transformation personnelle sont possibles lorsque l’éducation, la créativité et le travail de justice se croisent. Que ce soit par la poésie, le mouvement, la photographie ou le théâtre, la pratique créative offre aux participant·es des moyens d’aborder des questions sociales complexes, telles que l’incarcération de masse, l’exclusion, la guérison et la communauté, de manière profondément personnelle et accessible. L’art favorise l’empathie. Des ateliers de photographie aux cercles de récits, l’acte d’écoute est devenu essentiel à la compréhension mutuelle. Le véritable dialogue commence par la présence — voir et entendre les autres sans se précipiter pour interpréter, défendre ou réparer. Comme le montre l’importance que nous accordons récemment au théâtre et aux pratiques basées sur le mouvement, l’engagement incarné ouvre la voie à d’autres formes de savoir et d’être.

En ce qui concerne les points à retenir de l’atelier de théâtre en prison, l’un des participant·es incarcéré·es a écrit :

J’ai enlevé l’humanité. J’ai eu l’impression que samedi représentait l’interaction humaine authentique nécessaire pour avoir un autre changement dans la société. Nous avons besoin de plus de cela, dans des poches encore plus grandes de notre société. Je me sentais puissante, vivante et émerveillée par l’abondance de sincérité qu’il y avait dans ce gymnase.

Un autre homme, Radu, a parlé des pièces qui reconstituaient des événements clés de la vie des détenus et a déclaré :

La chose la plus importante à retenir de ces réflexions, à mon avis, c’est l’effet que nos actions et nos paroles ont sur les autres. Les vagues de notre attitude, même dans les choses les plus infimes, s’étendent au-delà de l’horizon. Un acte de gentillesse apparemment insignifiant aujourd’hui peut changer une ou plusieurs vies en mieux. Il en va de même pour un acte d’égoïsme, un mot dur ou blessant, ou même un regard condescendant. Je crois que cela a été décrit comme « l’effet papillon ».

Bien que notre parcours ait bouclé la boucle, il est tout sauf terminé. Comme le dit Radu, « une vague en appelle une autre ». Alors que nous poursuivons le développement de nos programmes entrelacés IO/AA, nous souhaitons renouer plus systématiquement avec les ancien·nes participant·es d’IO, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la prison, afin de coélaborer de nouveaux programmes, animer des ateliers et entretenir l’élan de ce travail collectif. Nous prévoyons également de continuer à développer des ateliers fondés sur le théâtre et le mouvement, conscients de leur pouvoir de faire émerger les émotions, d’établir la confiance et de créer une communauté. Cela pourrait inclure la formation d’animateur·rices en pédagogies somatiques, la collaboration avec des artistes de la performance et l’évaluation des effets des ateliers à court et à long terme.

Enfin, nous espérons élaborer un programme d’études flexible et évolutif, fondé sur le modèle IO/AA/WYN et pouvant être adapté à divers contextes : écoles, centres communautaires, milieux carcéraux et postcarcéraux. En tant que professeur·es issus des domaines de l’histoire et de la sociologie, nous reconnaissons que la forme traditionnelle de production savante (c’est-à-dire l’article académique) est trop restrictive et limitée pour saisir ou transmettre la richesse et la portée de nos initiatives. Nous souhaitons explorer de nouvelles formes de diffusion où se rejoignent artistes et pratiques artistiques dans un format cohérent mais pluriel : une série de courts métrages, une performance collective, ou d’autres formes multimodales qui s’opposent aux dynamiques de déshumanisation dominantes. Plutôt que de nous concentrer principalement sur les logiques de l’incarcération, qui déshumanisent les gens et nient leur agentivité, nous cherchons à construire un contre-espace : un espace de communauté humaine, où la création et la liberté expressive résistent à toute tentative d’emprisonnement.

Énoncé sur les limites de ces projets

Nous reconnaissons que nous n’avons pas mis en place un processus officiel de collecte de données ou de réponses systématiques des participant·es aux ateliers AA. C’est une lacune de notre approche actuelle. Au départ, nous concevions ces ateliers comme une extension informelle du modèle Inside-Out, centrée sur le maintien des liens et le dialogue créatif pendant et après la pandémie de COVID-19. Ce n’est qu’au fil du temps que nous avons pris conscience de leur potentiel en tant qu’outils puissants pour le développement communautaire et la pédagogie publique. Par conséquent, nos résultats actuels sont en grande partie anecdotiques, fondés sur des commentaires informels, des observations et des commentaires de participant·es. À l’avenir, nous avons l’intention d’intégrer des méthodes d’évaluation plus structurées pour mieux comprendre l’impact à long terme des ateliers et mieux orienter les futures itérations de l’initiative Art & Agency.

Références

- Borowski, T. (2021). Here in Our Auschwitz and Other Stories. Yale University Press.

- Boym, S. (2007). Territories of Terror: Mythologies and Memories of the Gulag in Contemporary Russian-American Art. Boston University Art Gallery.

- Darrow, C. (2000). Crime & criminals: address to the prisoners in the Cook County Jail & other writings on crime & punishment. Despres, Leon Mathis, 1908-2009.

- De Certeau, M. (1984). The Practice of Everyday Life. University of California Press.

- Draus, P. J. and Lempert, L. B. (2013). Growing Pains: Developing Collective Efficacy in the Detroit Theory Group. The Prison Journal 93(2), 139-162. https://doi.org/10.1177/0032885512472647

- Foucault, M. (1975). Discipline and Punish: The Birth of the Prison (A. Sheridan, Trans.). Random House, Vintage Books.

- Freire, P. (1970, 2000). Pedagogy of the oppressed: 30th anniversary edition (M. Bergman Ramos, Trans.). Continuum.

- Goffman, E. (1961). Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. Doubleday.

- Hamilton, L. (2023). In Spite of the Consequences. Prison Letters on Exoneration, Abolition, and Freedom. Broadleaf Books.

- Ignatieff, M. (1978). A Just Measure of Pain. Pantheon.

- Scott, J. C. (1990). Domination and the Art of Resistance: Hidden transcripts. Yale University Press.

- Shapiro, S. (1999). Pedagogy and the Politics of the Body. Routledge.

- Thoreau, H. D. (2000). Walden; and, Civil Disobedience: Complete Texts with Introduction, Historical Contexts, Critical Essays. Houghton Mifflin.

- X, Malcolm, and Haley, A. (1989). The Autobiography of Malcolm X. Ballantine Books.

- Weil Davis, S. and Roswell, B. S. (2013). Turning Teaching Inside Out: A Pedagogy of Transformation for Community-Based Education. Palgrave McMillan.

Notes

- Art et Agentivité. ↩︎

- Qui est ton·ta voisin·e ? ↩︎

- Les universitaires abolitionnistes soutiennent que les prisons ne résolvent pas les problèmes sociaux, mais reproduisent plutôt les inégalités structurelles, en particulier selon la race, le sexe et la classe. L’abolition signifie donc ne pas simplement démolir les prisons, mais de s’engager dans une réorganisation de la vie sociale — une réorganisation qui s’attaque aux dommages par la responsabilisation, la guérison et le changement structurel plutôt que par la surveillance et la punition. En pratique, cela comprend des investissements dans des processus de justice réparatrice et transformatrice, des soins de santé mentale communautaires, des logements abordables, une éducation accessible et d’autres formes d’infrastructure collective qui réduisent la vulnérabilité et renforcent la sécurité sans dépendre de l’incarcération. Sur l’abolition des prisons en tant que projet politique et impératif éthique, voir Angela Y. Davis, Are Prisons Obsolete ? (New York : Seven Stories Press, 2003), qui remet en question le « naturel » des systèmes carcéraux et appelle à imaginer des modes de justice alternatifs au-delà de la punition. ↩︎

- Lacino publia plus tard un livre composé de ses lettres personnelles, Lacino Hamilton, In Spite of the Consequences. Prison Letters on Exoneration, Abolition, and Freedom (Minneapolis, Broadleaf Books, 2023). Voir https://www.lacinohamilton.com/ Pour en savoir plus sur le parcours de Darryl Woods, cliquez ici : https://outliermedia.org/darryl-woods-detroit-board-police-commissioners-chair-elect/ ↩︎

- Tout au long de ma vie, la musique a été ma voix, une façon de me défouler. Quand je fais de la musique, pour moi, le temps n’existe pas — jusqu’à ce qu’il existe. Quand je me heurte à un blocage d’écriture ou à une panne de composition, les arts visuels (peinture et dessin) sont mon détour, la route que j’emprunte sur le chemin de mon processus créatif.

L’intérieur de la prison est sombre et, pour la plupart, désespérant. Mais pour moi, l’expression artistique, c’est à quoi ressemble la liberté. « Censuré » sont les étiquettes qu’ils collent sur la boîte dans laquelle ils aimeraient pouvoir contenir les dons que je rappe. En un oiseau je me transforme. Je vole au-dessus des barbelés. Au-dessus du bruit, du chaos, de la puanteur de la négativité qui pénètre le masque que je porte chaque jour. La musique et l’art, c’est la liberté incarcérée.

La fondation d’un Roi Incarcéré, et Big Tone l’a fait, dawg! ↩︎

Auteur·rices

Paul Draus

Professeur de sociologie

University of Michigan-Dearborn

draus@umich.edu

Anna Müller

Professeure d’histoire

Département des sciences sociales

University of Michigan-Dearborn

anmuller@umich.edu

Pour citer cet article

Draus, P. and Müller, A. (2025). Du confinement à la connexion : l’évolution des ateliers « Arts & Agency ». Apprendre + Agir, édition spéciale 2025, Apprendre et se transformer : pratiques et perspectives internationales sur l’éducation en prison. https://icea-apprendreagir.ca/du-confinement-a-la-connexion-levolution-des-ateliers-arts-agency/